Le rôle du prévisionniste

PDF

Le nom commun prévisionniste désigne couramment le météorologue chargé d’élaborer des prévisions météorologiques. Cet article décrit les fonctions d’un prévisionniste en 2016, ainsi que les outils et les méthodes qu’il utilise. Tous les services météorologiques mondiaux, publics ou privés, comprennent des postes de prévisionnistes dans leur organisation. Une partie de l’article est consacrée à leur principale responsabilité : la sécurité des personnes et des biens. Mais les prévisionnistes interviennent également dans de nombreux secteurs d’activité, sensibles à la météorologie ou au climat, en apportant une aide à la décision en fonction des conditions observées et prévues.

1. Prévisionniste, un métier en évolution

La première fonction du prévisionniste consiste à expliquer et à décrire, pour un usager ou un client, les conditions météorologiques à venir sur une zone d’intérêt. Il doit délivrer un message technique de qualité avec une communication adaptée. Cette mission est ancienne. Elle est actuellement présente dans tous les services météorologiques nationaux (SMN) publics mais également dans des entités du secteur privé qui traitent de météorologie. Elle fait d’ailleurs l’objet d’études comparatives internationales en termes d’effectifs et de coûts pour ces structures. La façon d’exercer cette fonction a été marquée par une forte évolution au cours de ces dernières années en liaison avec les progrès remarquables de la Prévision Numérique du Temps (PNT) d’une part (Lire Introduction à la prévision météorologique), et des moyens d’observation de l’atmosphère d’autre part.

Sans dresser un historique, on peut situer aux années 1970/1980 le recours systématique aux modèles de PNT pour réaliser des prévisions. C’est en effet à partir de cette période que la prévision numérique commence à donner des informations pertinentes sur l’anticipation possible de l’occurrence de tempêtes aux latitudes moyennes. La prévision de ces phénomènes, qui peuvent occasionner des dommages considérables aux personnes et aux biens, constitue en Europe, encore aujourd’hui, une préoccupation majeure. Des tempêtes marquantes sont à l’origine de la création en France d’un service météorologique international [1] au sein de l’Observatoire de Paris en 1856 et de la mise en place du dispositif de vigilance météorologique [2] en 2001.

2. Quelques éléments de méthodologie

Les techniques de prévision dépendent des échelles spatiale et temporelle de « l’objet météorologique » que l’on cherche à prévoir : un orage sur un sommet pyrénéen pour l’après-midi, un épisode de pluies intenses sur les Cévennes pour la journée du lendemain, une vague de chaleur en France pour la semaine suivante. Toutes reposent sur la démarche qui comporte deux étapes dites d’analyse et de prévision.

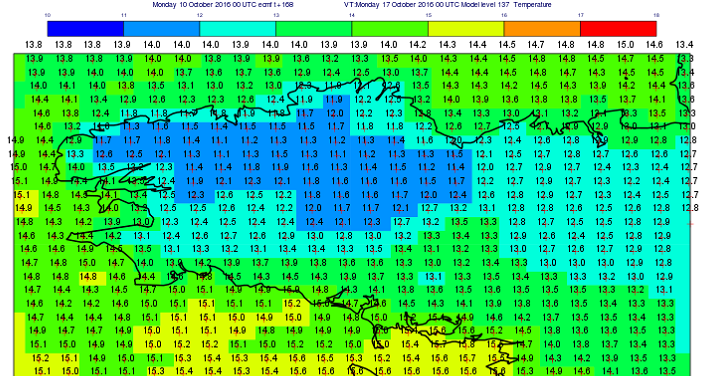

L’étape de prévision consiste, dans un premier temps, à comprendre comment vont évoluer les structures identifiées lors de l’analyse avec les simulations numériques ou, à défaut, les produits d’extrapolation disponibles, qui les représentent le mieux. A court terme, cette évolution étant plus ou moins linéaire, il est assez facile au prévisionniste de corriger des défauts diagnostiqués à l’étape précédente : le décalage géographique d’une zone de précipitations ou de brouillards, la sous-estimation de l’intensité du creusement d’une dépression par exemple. Cette prévision est dite déterministe. A plus long terme, l’évolution de l’atmosphère étant non linéaire, certaines structures peuvent disparaître et d’autres naître. C’est la force de la modélisation numérique (lire Les modèles de prévision météorologique ) que d’avoir la capacité de simuler ces évènements qu’une extrapolation, par définition, ne permet pas. La difficulté réside alors dans le fait que l’analyse ne donne pas la possibilité de discriminer les différentes options qui peuvent être présentes dans les simulations numériques.

Dans un deuxième temps, l’approche devient donc de type probabiliste. Parmi un éventail d’évolutions possibles, le prévisionniste recherche le scénario le plus probable, évalue les enjeux de la prévision et cherche à effectuer celle qui minimise l’erreur potentielle de prévision. Cette évaluation s’appuie sur l’utilisation des prévisions d’ensemble (Atger, 2000) [4] (Lire La prévision d’ensemble) mais s’effectue également par la comparaison des simulations des différents modèles déterministes mis à disposition par les SMN. Il est important de souligner ici que les notions de court et long terme sont relatives aux phénomènes météorologiques que l’on cherche à prévoir. On parle d’horizon de prévisibilité : pour un orage, il s’agit de quelques heures, pour une tempête de quelques jours. Ajoutons que la connaissance des comportements des modèles, acquise par l’expérience du prévisionniste dans son activité régulière d’analyse/prévision et de vérification de ses propres prévisions, permet d’identifier certains défauts récurrents de ces modèles de PNT. Ces éléments interviennent dans le processus de prévision, mais sont également utilisés pour l’amélioration de la prévision numérique elle-même (réduction des biais repérés). Paradoxalement, ce feed-back rend l’examen critique des modèles par les prévisionnistes de plus en plus difficile ! Enfin, on insistera sur l’utilisation conjointe de modèles globaux (qui couvrent l’ensemble du globe) et de modèles à aire limitée (couvrant un domaine géographique restreint) pour répondre à la problématique des différentes échelles des phénomènes atmosphériques. Une difficulté supplémentaire réside dans le fait qu’une simulation à aire limitée ne constitue pas nécessairement un zoom de la prévision utilisée pour son couplage, mais que disposant d’une certaine autonomie, cette prévision à petite échelle peut s’écarter notablement de celle à plus grande échelle.

3. La sécurité des personnes et des biens, une mission essentielle

Avertir les autorités, les citoyens, les acteurs de gestion d’infrastructures de transport, d’énergie, de communication, de l’éventualité d’un danger météorologique représente l’une des principales missions opérationnelles des SMN, une des raisons de l’existence même de ces derniers. Depuis 2001 en France, cette fonction est assurée à Météo France par le truchement du dispositif de vigilance météorologique (Beysson, 2001) [2]. La réalisation de cette procédure, adoptée dans des termes plus ou moins similaires par de nombreux pays, européens en particulier, incombe en France métropolitaine à des prévisionnistes au niveau national et au niveau régional. Puisqu’elle exige une continuité, l’organisation du travail s’articule en services permanents qui assurent une veille 24 heures sur 24 des conditions météorologiques.

Ce rôle de veille ou de suivi, parfois sous-estimé, est primordial. Il consiste à détecter tout phénomène météorologique potentiellement dangereux qui n’aurait pas été prévu afin d’en avertir le plus rapidement possible les usagers qui pourraient y être exposés. Cette tâche est ardue d’une part du fait que, par définition, le phénomène est inattendu, et d’autre part, parce que les moyens d’observation peuvent être insuffisants pour le détecter. Mentionnons par exemple l’impossibilité de percevoir la tenue de neige au sol ou de verglas sur certains secteurs routiers en hiver. Dans ce domaine, les technologies émergentes des véhicules connectés offrent des possibilités d’utilisation intéressantes pour l’observation météorologique. Le rôle d’anticipation des phénomènes dangereux s’effectue par la carte de vigilance. Celle-ci indique par département le niveau de vigilance requis face aux dangers météorologiques et hydrologiques pour les prochaines 24 heures, au moyen de 4 couleurs : vert, jaune, orange, rouge. Le choix de la couleur repose sur des critères de dépassement de seuils des paramètres pris en compte (9 aléas en 2016).

Ajoutons que les rôles de veille et d’anticipation existent également dans des secteurs spécialisés. Des procédures particulières d’avertissement s’appliquent dans le domaine maritime pour les états de mer. D’autres sont mises en œuvre dans le domaine aéronautique pour les cendres volcaniques en suspension dans l’atmosphère, les phénomènes de givrage et de turbulence qui menacent la sécurité des aéronefs. Ces dernières procédures sont assurées par des prévisionnistes disposant de qualifications reconnues par l’organisation de l’aviation civile internationale. Enfin, les prévisionnistes interviennent dans les situations dites d’urgences environnementales en cas d’accidents nucléaires ou chimiques, ou de pollutions marines. L’utilisation, à la demande, de modèles numériques spécifiques, dits de dispersion, permet de fournir des informations sur les zones géographiques pouvant être impactées par les polluants.

4. L’ assistance météorologique, exemples d’aide à la décision dans différents domaines d’activité

Certains secteurs d’activité dont les réalisations dépendent des conditions météorologiques font appel aux services d’entités de météorologie pour répondre à leurs besoins. Cette fonction se nomme l’assistance ou le conseil météorologique (figure 4). Certaines structures font le choix d’intégrer cette fonction en leur sein. C’est par exemple le cas en France dans une entreprise comme EDF où des équipes de prévisionnistes s’occupent de la gestion de la ressource en eau pour la production hydro-électrique. D’autres structures, qui ont des besoins plus ponctuels, sous-traitent cette fonction. Les organisateurs d’évènements sportifs en sont des demandeurs très médiatisés. Les missions sont alors réalisées par des prévisionnistes, spécialement formés. Ils effectuent des prestations sur mesure parfois en se déplaçant sur le lieu de l’activité pour être au plus près de l’usager. Ils peuvent utiliser des moyens d’observations dédiés, comme les radars météorologiques mobiles, qui permettent d’améliorer sensiblement l’anticipation de l’occurrence de précipitations sur le lieu de l’événement.

5. Perspectives

L’amélioration spectaculaire de la prévision numérique du temps (PNT), la forte augmentation de la résolution spatiale des modèles (au niveau kilométrique), du pas de temps de mise à disposition des données (infra-horaire), de la fréquence du rafraîchissement des prévisions (cycles d’assimilation de plus en plus rapprochés), modifient et bouleversent le rôle de l’expert humain dans le processus de prévision. Le volume d’informations disponibles est désormais tel qu’il devient parfois impossible d’expertiser ce processus dans une durée impartie. Une part de plus en plus importante des prévisions est donc automatisée, c’est-à-dire mise à disposition de l’utilisateur, directement, par une chaîne de traitement informatisée sans intervention humaine. De plus, les politiques de réduction des coûts mises en œuvre dans nombre d’entités tant du secteur public que du secteur privé, tendent à limiter la place de l’expert humain au sein de ces structures qui recherchent donc une automatisation de plus en plus poussée. A quelles échéances, sur quels domaines le prévisionniste doit-il exercer son expertise ? Faut-il se focaliser uniquement sur les situations à forts enjeux sociétaux ou économiques ? L’expertise doit-elle investir les nouveaux champs d’application de la prévision qui émergent actuellement aux échelles mensuelles et saisonnières ? Telles sont les interrogations auxquelles doivent faire face les services météorologiques du 21e siècle.

Références et notes

[1] Roy, S., 2012 : 125 ans à l’ombre de la Tour Eiffel, Météo France

[2] Beysson, J.P., 2001 : Editorial, revue La Météorologie 8ème série n°32, p. 3, par l’association Météo et Climat

[3] Les représentations informatiques prennent des formes très variées : cartes, coupes spatiales et temporelles, animations. Elles aboutissent à des performances comme la réalité augmentée et elles permettent de connaître les conditions météorologiques du moment (le temps présent) par l’étude des observations ponctuelles, des radiosondages, de l’imagerie radar ou satellite, des informations partagées sur les réseaux sociaux.

[4] Atger, F., 2000 : La prévision du temps à moyenne échéance en France, revue La Météorologie 8ème série n°32, p. 61, par l’association Météo et Climat

[5] Georgiev, C., P. Santurette, K. Maynard , 2016 : Weather Analysis and Forecasting, 2nd Edition, Academic Press

[6] Beucher, F., 2010 : Météorologie tropicale : des alizés au cyclone, 2 tomes, Météo France

[7] Santurette, P., A. Joly, 2002 : ANASYG/PRESYG, Météo-France’s new graphical summary of the synoptic situation, Meteorol. Appl. 9, p. 129-154

[8] Giezendanner, Y., F. Guais, 2007 : Le routeur des cimes, Editions Paulsen

L’Encyclopédie de l’environnement est publiée par l’Association des Encyclopédies de l’Environnement et de l’Énergie (www.a3e.fr), contractuellement liée à l’université Grenoble Alpes et à Grenoble INP, et parrainée par l’Académie des sciences.

Pour citer cet article : GILLET-CHAULET Bruno (11 mai 2024), Le rôle du prévisionniste, Encyclopédie de l’Environnement. Consulté le 1 avril 2025 [en ligne ISSN 2555-0950] url : https://www.encyclopedie-environnement.org/air/le-role-du-previsionniste/.

Les articles de l’Encyclopédie de l'environnement sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons BY-NC-SA qui autorise la reproduction sous réserve de : citer la source, ne pas en faire une utilisation commerciale, partager des conditions initiales à l’identique, reproduire à chaque réutilisation ou distribution la mention de cette licence Creative Commons BY-NC-SA.