Le sable : fluide ou solide ?

PDF

Le sable figure comme l’un des matériaux communs de notre environnement. Symboliquement attaché au cadre balnéaire, il n’est pas moins l’un des matériaux de base qui entrent dans la constitution du béton. En outre, il constitue l’un des composants élémentaires des sols, et à ce titre il est familier à tout ingénieur géotechnicien. Né de la décomposition de roches cristallines, il est souvent présenté comme un exemple particulièrement illustratif de matériaux granulaires, où l’arrangement désordonné de ses grains va lui conférer des propriétés tout à fait singulières. Cet article se propose de passer en revue certaines de ces propriétés, après avoir rappelé l’origine du sable.

1. D’où provient le sable ?

Les sables constituent l’état ultime de dégradation de nombreuses roches, en particulier les roches magmatiques formées par cristallisation en profondeur, constituées de grains. Les roches granitiques [1] en sont un excellent exemple, ce sont elles qui constituent les principaux sommets de la plupart des hauts massifs alpins (Mont-Blanc, Ecrins, Ambin, Argentera). Par effet d’érosion, conséquence inévitable du vieillissement de la matière sous l’effet d’agents agressifs (essentiellement d’ordre climatique), les roches se fragmentent en éléments plus petits, jusqu’à leur décomposition en un assemblage granulaire, où l’on retrouve les grains de la roche originelle (Figure 1). On appelle cet assemblage l’arène granitique. Par exemple, pour le granite, on retrouve les cristaux de mica, les cristaux de feldspaths, et les cristaux de quartz. A cause de l’altération physico-chimique qui se poursuit, il ne persiste souvent plus que les grains de quartz, formant alors le sable des bords de rivière, ou des plages.

2. Une histoire de grains

Pour le géotechnicien, qui s’intéresse aux sols en prévision de futurs travaux de génie civil (construction d’un ouvrage routier, d’un bâtiment, d’un barrage, d’un ouvrage off-shore), la densité du sable qui constitue le sol revêt une importance capitale, car le comportement mécanique (c’est-à-dire la manière dont le sol se déforme sous l’action d’un chargement donné) ne sera pas du tout le même suivant que le sable est dense ou lâche. Et pour la plupart des ouvrages de génie-civil, on doit éviter impérativement que le sol ne se déforme au-delà d’une limite très stricte !

3. Du solide, de l’air et de l’eau

Par ailleurs, la présence d’un fluide au sein du sable peut favoriser des processus d’altération et de transformation physico-chimique, menant alors à la formation de ponts solides entre les grains. Une sorte de ciment apparaît entre les grains, ce qui améliore la résistance mécanique du sol. Lorsque ce phénomène de consolidation se poursuit sur des durées très longues à l’échelle des temps géologiques, on parlera alors de diagenèse, menant alors à la constitution d’une roche appelée grès.

4. Dans les confidences d’un matériau granulaire

Le sable, comme exemple de matériau granulaire, ne cesse d’interpeller les mécaniciens des sols depuis le 18ème siècle avec les travaux fondateurs de C.A. Coulomb (voir focus 1). Trois siècles après, la lumière reste partielle sur tous les mystères que nous réserve ce matériau. Tantôt résistant comme un « vrai » solide, tantôt fluide comme un liquide. Pensez aux sables mouvants ! Plus catastrophiquement, on garde en mémoire les désordres majeurs qui surviennent lors d’un séisme sur des sols sableux : les sols se liquéfient, ne permettant plus la stabilité des ouvrages qu’ils supportent, menant à leur ruine.

Sans entrer dans tous les détails, la complexité des sables, en tant que matériau granulaire, provient de deux aspects :

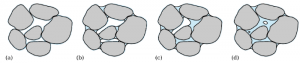

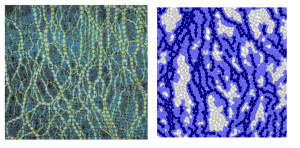

- D’une part, du réarrangement entre les grains, qui peuvent glisser ou rouler les uns par rapport aux autres, modifiant la structure granulaire (en diminuant ou augmentant les vides entre les grains). Ce mouvement relatif entre les grains est contrôlé par le coefficient de frottement entre les grains (au travers de la loi de Coulomb), et de la forme des grains.

- D’autre part, du nombre colossal de grains contenus même dans un petit volume (une poignée de sable peut contenir des milliards de grains !). Ceci se traduit par une complexité géométrique (effet des grands nombres, observable dans toute population étendue, vivante ou matérielle), que l’on peut percevoir dans la variété des motifs d’enchevêtrement que forment les grains en contact, dessinant des sortes de chainons de grains au milieu d’amas, de taille et d’allure très variables (Figure 4). Une des propriétés les plus singulières des sables, et qui résulte en partie d’un effet collectif, est la dilatance (voir focus 2), traduisant la capacité qu’a un échantillon de sable à augmenter de volume lorsqu’on le sollicite en cisaillement.

Références et notes

Photo de couverture : Ile de la Réunion [source : François Nicot]

[1] Les roches granitiques désignent une famille, dont le granit est un représentant. Le gneiss ou les amphiboles du massif de Belledonne (Isère) appartiennent à cette famille.

[2] Un micromètre est mille fois plus petit qu’un millimètre : 1 mm = 1000 μm

L’Encyclopédie de l’environnement est publiée par l’Association des Encyclopédies de l’Environnement et de l’Énergie (www.a3e.fr), contractuellement liée à l’université Grenoble Alpes et à Grenoble INP, et parrainée par l’Académie des sciences.

Pour citer cet article : NICOT François (30 octobre 2018), Le sable : fluide ou solide ?, Encyclopédie de l’Environnement. Consulté le 24 février 2025 [en ligne ISSN 2555-0950] url : https://www.encyclopedie-environnement.org/sol/les-sables/.

Les articles de l’Encyclopédie de l'environnement sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons BY-NC-SA qui autorise la reproduction sous réserve de : citer la source, ne pas en faire une utilisation commerciale, partager des conditions initiales à l’identique, reproduire à chaque réutilisation ou distribution la mention de cette licence Creative Commons BY-NC-SA.