Adaptation : répondre aux défis de l’environnement

PDF

Depuis Jean-Baptiste de Lamarck et Charles Darwin, on sait que les êtres vivants n’ont pas été créés une fois pour toutes par une force divine pour constituer une nature harmonieuse. L’harmonie de la nature ne relève d’ailleurs que de l’imaginaire et toute espèce vivante doit répondre en permanence aux défis que lui impose l’environnement, aussi bien biotique qu’abiotique. Le vivant n’a pu proliférer et se diversifier sur la Terre qu’en développant des facultés d’adaptation. Elles lui permettent de s’accommoder d’un milieu souvent hostile, en tous cas toujours changeant, soit de façon saisonnière soit sur le long terme. Ces adaptations portent sur toutes leurs caractéristiques biologiques, aussi bien la physiologie que la morphologie ou l’éthologie. Elles concernent tous les niveaux d’organisation du vivant, depuis le niveau individuel jusqu’au niveau des populations.

1. Adaptations au niveau individuel

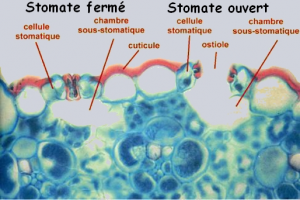

L’adaptation physiologique désigne couramment les modifications au niveau individuel. Le métabolisme d’un individu se modifie temporairement, par régulation de l’expression des gènes, en réaction aux conditions extérieures. De tels mécanismes d’adaptation sont indispensables à la vie et à la reproduction. La pression de sélection en faveur de leur développement a certainement été très forte. Les exemples ne manquent pas chez tous les types d’organismes vivants.

Dans le règne animal, citons en deux parmi les plus connus. Chez les humains, l’exposition aux rayons solaires, en particulier aux ultra-violets, entraîne la synthèse d’un pigment noir, la mélanine, qui arrête ces rayons et protègent la peau contre leurs effets mutagènes. Chez tous les mammifères terrestres, le pelage varie de densité selon les saisons, et permet l’adaptation aux différences saisonnières de température.

Pour les plantes qui vivent dans des régions arides, il a fallu des adaptations encore plus drastiques de leur morphologie même (voir l’exemple des plantes cactoïdes dans le texte Héritage ou convergence ?) ou l’exemple présenté en tête de cet article de Welwitschia mirabilis, plante endémique du désert du Namib, en Afrique australe. Mais cela relève d’un second niveau d’adaptation : celui des populations.

2. Adaptations au niveau des populations

Des modifications héréditaires favorisent l’adaptation d’une population à un milieu en perpétuel changement et aboutissent, sur le long terme, à l’évolution des espèces. Le monde vivant a ainsi acquis des mécanismes lui permettant de plus en plus d’autonomie par rapport au milieu : par exemple l’homéothermie chez les animaux ou la capacité à stocker de l’eau. Notre espèce a même acquis la capacité à modifier le milieu lui-même. C’est sur le mécanisme de ces adaptations évolutives que les théories de Lamarck et Darwin divergeaient radicalement. Le premier expliquait l’évolution biologique -le « transformisme » à l’époque- par un effet direct et héritable du milieu sur les individus (lire La théorie de l’évolution et Lamarck et Darwin : deux visions divergentes du monde vivant). Darwin l’expliquait par la sélection, à partir de variations génétiques aléatoires -la « descendance avec modifications- des individus aptes à laisser le plus de descendants dans un milieu donné. Sa théorie a été vérifiée par plus d’un siècle de recherches. Ce « processus darwinien » favorise les génotypes les plus adaptés à l’environnement et aboutit, au fil des générations, à modifier les espèces.

3. Mémoire épigénétique

Un troisième niveau d’adaptation se situe entre les deux niveaux précédents. Comme le premier niveau, il est individuel et joue uniquement sur la régulation de l’expression des gènes, sans intervention sur leur structure. Mais ce troisième niveau fait intervenir une transmission héréditaire transitoire de ces régulations. Celle-ci permet aux descendants, sur quelques générations, de bénéficier de la réponse adaptative de leurs parents. On parle alors de mémoire épigénétique ou d’effet transgénérationnel (lire L’épigénétique, le génome et son environnement). Ce type de phénomène est connu depuis longtemps, mais il était resté relativement exceptionnel. Les premiers cas connus concernaient surtout les paramécies, des eucaryotes unicellulaires. Depuis 2000, les exemples se sont multipliés et portent sur des caractères très variés. Ils ont souvent été observés en réponse à des stress environnementaux, mais aussi dans le cas de comportements maternels chez les rats [2].

A propos de cette mémoire épigénétique, certains auteurs de vulgarisation et même certains scientifiques, parlent de retour au lamarckisme (voire au lyssenkisme !). C’est inapproprié car les changements épigénétiques sont réversibles, ils ne peuvent permettre qu’une adaptation temporaire à des stress. Ne reposant pas sur des changements de l’ADN, ils ne modifient pas la structure génétique de la lignée concernée et un processus de spéciation est donc exclu. Par contre, bien que l’on manque encore d’études sur ce sujet, on peut aisément imaginer que ce type de mémoire transgénérationnelle est complémentaire du processus darwinien. Il permettra à des individus soumis à des stress environnementaux de survivre et de se reproduire en transmettant la protection à leurs descendants. Si le stress disparaît, la réponse s’estompe et la population reprend sa vie antérieure ; s’il persiste, cette réponse permet à la population de se maintenir et lui laisse le temps de s’adapter par le processus darwinien. Le fait que les mécanismes de variation du génome soient stimulés pendant quelques générations facilitera cette adaptation par accroissement de la variabilité génétique.

Références et notes

Photo de couverture : Welwitschia mirabilis du désert du Namib [source : Photo credit: Petr Kosina via Visual hunt / CC BY-NC 2.0]

[1] Leonardi M, Gerbault P, Thomas MG & Burger J (2012) The evolution of lactase persistence in Europe. A synthesis of archaeological and genetic evidence. J. Int. Dairy J. 22, 88–97.

[2] Zhang TY et al. (2013) Epigenetic mechanisms for the early environmental regulation of hippocampal glucocorticoid receptor gene expression in rodents and humans. Neuropsychopharmacology. 38, 111-123.

[3] Laurençon A. et al. (1998) Les variations génétiques et leur régulation : la drosophile a beaucoup à nous apprendre. Med./Sci. N°11, vol. 14, nov. 98. Voir aussi : La science au présent, 2000. Editions Enclyclopædia Universalis, p.148-152.

[4] Molinier J. et al. (2006) Trangenerational memory of stress in plants. Nature 442, 1046-1049.

[5] Boyko A, Kovalchuk I. (2011) Genome instability and epigenetic modification-heritable responses to environmental stress? Curr Opin Plant Biol 14, 260-266.

L’Encyclopédie de l’environnement est publiée par l’Association des Encyclopédies de l’Environnement et de l’Énergie (www.a3e.fr), contractuellement liée à l’université Grenoble Alpes et à Grenoble INP, et parrainée par l’Académie des sciences.

Pour citer cet article : BREGLIANO Jean-Claude (10 février 2019), Adaptation : répondre aux défis de l’environnement, Encyclopédie de l’Environnement. Consulté le 30 mars 2025 [en ligne ISSN 2555-0950] url : https://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/interactions-adaptation-entre-vivant-environnement/.

Les articles de l’Encyclopédie de l'environnement sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons BY-NC-SA qui autorise la reproduction sous réserve de : citer la source, ne pas en faire une utilisation commerciale, partager des conditions initiales à l’identique, reproduire à chaque réutilisation ou distribution la mention de cette licence Creative Commons BY-NC-SA.