Stratégies de reproduction des plantes alpines

PDF

Lorsque les conditions environnementales sont difficiles ou particulières comme en haute montagne, les plantes doivent s’adapter afin d’assurer leur reproduction. Deux stratégies principales permettent aux plantes alpines de se maintenir génération après génération : le maintien d’une reproduction sexuée ou le recours à la reproduction végétative. Cette diversité sera illustrée à travers plusieurs exemples d’adaptation des plantes alpines à leur milieu.

Les milieux « alpins » correspondent à des environnements situés au-dessus de la limite naturelle de la forêt, en l’absence d’intervention humaine, quelle que soit la partie du globe envisagée : Alpes, Cordillère des Andes, Himalaya, Nouvelle Zélande… Ces milieux froids sont caractérisés par une période de végétation souvent très courte, avec peu de sites propices à l’installation des graines, une pollinisation difficile à cause de la rareté des insectes et des vents souvent violents ainsi qu’une grande variabilité interannuelle des conditions climatiques.

Deux stratégies principales permettent aux plantes alpines de persister, génération après génération : le maintien d’une reproduction sexuée ou le recours à la reproduction dite végétative.

1. La reproduction sexuée

La reproduction sexuée est source d’une diversité génétique qui permet aux populations animales et végétales de faire face aux fluctuations de leur environnement. Chez les plantes, elle implique la production de fleurs, leur pollinisation, l’arrivée à maturité des graines puis leur dissémination et leur germination, autant d’étapes souvent aléatoires dans les zones alpines. Plusieurs stratégies permettent de pallier aux contraintes environnementales.

1.1. Vivre longtemps

La flore des Alpes compte moins de 2% de plantes alpines annuelles [1] (Figure 1). Ces espèces dépendent exclusivement du succès de la reproduction sexuée et donc de l’environnement. Même si les graines sont produites à temps, elles nécessitent de nouveaux sites propices à la germination, souvent réduits à cause du substratum (zones rocheuses, éboulis) et de l’occupation de l’espace par d’autres espèces. Au contraire, les espèces pérennes ou vivaces peuvent attendre des conditions favorables pour se reproduire (Figure 2). Par contraste, dans les biotopes alpins arides et méditerranéens, les plantes annuelles sont plus répandues [2]. Les graines représentent alors une forme de résistance.

1.2. Étaler la reproduction sur plusieurs années

1.3. Augmenter la durée de floraison

1.4. Jouer sur la couleur ?

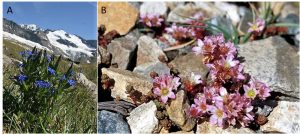

Les fleurs sont, dit-on, plus colorées en altitude qu’en plaine pour attirer plus efficacement les pollinisateurs (Figure 5). En fait, il n’y a pas d’augmentation significative ni de la couleur, ni de la taille, ni des autres caractéristiques associées à l’attraction des insectes [3]. Les montagnes de Nouvelle-Zélande sont un exemple remarquable : la très grande majorité des espèces sont à fleurs blanches (Figure 6).

2. Conquête du territoire : la reproduction végétative

Pour éviter les aléas de la reproduction sexuée, de nombreuses plantes alpines ont recours à la reproduction végétative. Il ne s’agit pas d’une spécificité des végétaux de montagne, toutefois la proportion de plantes alpines utilisant ce mode de reproduction augmente avec l’altitude [1]. Tous les modes de reproduction végétative sont rencontrés chez les plantes alpines : production de rhizomes ou de stolons, formation de touffes denses, de drageons, reproduction par marcottage, mais aussi viviparité et apomixie.

2.1. Rhizomes et stolons

2.2. Drageons, touffes et marcottage

La laîche courbée (Figure 8) est un exemple de plante formant des touffes (ou tussock). Elle domine dans de nombreuses pelouses des montagnes de l’Europe tempérée. Des études récentes utilisant des méthodes de typage moléculaire (lire « Code-barres ADN ») ont confirmé la similitude génétique des ramets présents au sein d’une même touffe. En se fondant sur un accroissement annuel moyen de 0,4 mm par an, l’âge d’un clone comprenant 7000 ramets a été estimé à environ 2000 ans [4] !

2.3. Viviparité

3. Des plantes face aux modifications

de leur environnement

Avec leurs modes de reproduction multiples, les plantes alpines sont adaptées à leur environnement. Ces modes de reproduction sont très efficaces tant pour la stabilité des milieux que pour le maintien de la diversité génétique. Cette diversité génétique est peut-être une chance pour la flore alpine, qui se trouve confrontée aujourd’hui à un changement climatique majeur, avec une augmentation de température prévue au cours de ce siècle allant de 2 à 8 °C. Ce réchauffement, très rapide par rapport aux fluctuations de température au cours des alternances glaciaires, va entraîner une remontée des étages de végétation et réduire les sites favorables à la flore alpine.

Références et notes

Photo de couverture : Le massif de la Meige vu du Jardin Alpin du Lautaret © Photo Station Alpine Joseph Fourier/Serge Aubert

[1] Körner C (1999) Alpine plant life, Functional plant ecology of high mountain ecosystems. Éditions Springer-Verlag.

[2] Arroyo MTK et al. (1998) The flora of Llullaillaco National Park located in the transitional winter-summer rainfall area of the northern Chilean Andes. Gayana Botanica 55, 93-110.

[3] Totland Ø et al. (2005) Résumé N° 13.10.2. XVIIe International Botanical Congress, Vienna.

[4] Steinger T, Körner C & Schmid B (1996) Long-term persistence in a changing climate: DNA analysis suggests very old ages of clones of alpine Carex curvula. Oecologia 105, 307-324.

L’Encyclopédie de l’environnement est publiée par l’Association des Encyclopédies de l’Environnement et de l’Énergie (www.a3e.fr), contractuellement liée à l’université Grenoble Alpes et à Grenoble INP, et parrainée par l’Académie des sciences.

Pour citer cet article : TILL-BOTTRAUD Irène, AUBERT† Serge, DOUZET Rolland (18 avril 2021), Stratégies de reproduction des plantes alpines, Encyclopédie de l’Environnement. Consulté le 5 avril 2025 [en ligne ISSN 2555-0950] url : https://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/strategies-de-reproduction-plantes-alpines/.

Les articles de l’Encyclopédie de l'environnement sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons BY-NC-SA qui autorise la reproduction sous réserve de : citer la source, ne pas en faire une utilisation commerciale, partager des conditions initiales à l’identique, reproduire à chaque réutilisation ou distribution la mention de cette licence Creative Commons BY-NC-SA.