Exposome et sciences sociales : la promesse d’une rencontre ?

PDF

La notion d’exposome vise à cerner les causes complexes de maladies chroniques liées à l’environnement. Elle prolonge des connaissances bien installées en épidémiologie depuis au moins quarante ans, créant potentiellement un pont entre des disciplines intéressées par la santé environnementale (médecine, sciences biomédicales, épidémiologie, sciences sociales). Ce texte propose de voir comment, sous la bannière de l’exposome, on peut envisager des collaborations intensifiées entre toutes ces disciplines qui questionnent les déterminants socio-environnementaux, et comment la mise en œuvre de ces travaux collaboratifs peut s’avérer encore difficile aujourd’hui. La contribution des sciences sociales aux questions de santé liées à l’environnement se heurte encore à la fermeture relative de l’approche et des méthodes développées par les sciences biomédicales, et par l’épidémiologie en particulier. Réciproquement, les chercheurs en sciences sociales peuvent eux-mêmes se montrer réticents à travailler de conserve avec des sciences qui n’étudient pas les relations sociales en tant que telles, et quantifient et individualisent systématiquement les phénomènes qu’elles observent. Le potentiel de collaboration interdisciplinaire de l’exposome suppose de concevoir des programmes de recherche couvrant un spectre large d’approches et de méthodes, depuis la mesure de biomarqueurs par la biologie moléculaire jusqu’à une étude ethnographique des conditions de vie et de travail.

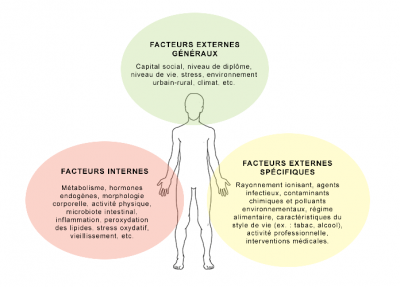

Le troisième Plan National Santé Environnement (PNSE3, 2015-2019) a mis en avant le concept d’exposome comme une clef pour comprendre la complexité des expositions à des agents pathogènes responsables de nombreuses maladies chroniques. L’Article 1er de la loi n° 2016-41 [1] de modernisation de notre système de santé votée en 2016 a consolidé cette première étape institutionnelle, en disposant que la surveillance de l’état de santé de la population et de ses déterminants doit reposer sur l’exposome, entendu comme « l’intégration sur la vie entière de l’ensemble des expositions qui peuvent influencer la santé humaine ».

Empruntée à l’épidémiologie, la notion d’exposome a initialement été proposée en 2005 par Christopher P. Wild [2] qui a été impliqué de longue date dans des recherches portant sur les aspects environnementaux de la cancérogenèse. La notion d’exposome – qui présente un abord technique hermétique – se trouve donc insérée dans une loi majeure de réforme du système de santé du président Hollande.

Cet article propose : a) d’expliquer la notion d’exposome dans une perspective historique ; b) de replacer l’exposome dans un cadre disciplinaire large incluant l’épidémiologie [3], les sciences biomédicales et les sciences sociales. Comment définir « l’environnement » et la « santé » (en particulier ses déterminants sociaux) pour faire travailler ensemble toutes les disciplines concernées ?

1. L’exposome, miroir et complément du génome

1.1. Une brève histoire de l’exposome

Le 12 octobre 2018, PubMed – le moteur de recherche le plus utilisé à travers le monde dans les domaines de la biologie, la médecine et l’épidémiologie – recense 351 travaux dont le titre ou l’abstract contient le mot « exposome », depuis l’article princeps d’août 2005. Ce nombre de travaux reste bien évidemment modeste par rapport à des domaines très larges et beaucoup plus anciens de la connaissance biomédicale (200 686 occurrences pour « tuberculosis » à la même date, la première remontant à l’année 1853). Pourtant, la croissance du volume des publications (il y en avait par exemple 260 seulement, un an plus tôt) atteste une dynamique certaine de la recherche sur l’exposome, et le fait que la politique sanitaire (PNSE3 et loi n° 2016-41) se soit aussi mise au diapason de l’exposome montre l’intérêt suscité par la notion. Un examen plus attentif des publications recensées par PubMed permet de préciser les choses : non seulement médecins, toxicologues, épidémiologistes et biologistes utilisent l’exposome comme cadre de leurs recherches sur la toxicité des « expositions » pour l’organisme humain, mais ils remettent aussi régulièrement la notion même d’exposome en discussion pour tenter d’en déterminer l’applicabilité pratique.

En pratique, l’exposome sert à penser la santé en rapport avec l’environnement, et les réflexions vont bon train pour savoir comment lui donner un contenu opérationnel. Comment passer du concept d’exposome à la mise en œuvre pratique de dispositifs de recherche permettant de le mesurer ? Que doit-on mesurer pour découvrir des « expositions » délétères pour la santé, et comment le faire ?

… Mais avant de poursuivre, commençons par nous demander ce qu’est l’exposome.

1.2. Le point de vue des politiques publiques

Plusieurs définitions de l’exposome ont été formulées à l’occasion du vote de la loi de janvier 2016. Celle retenue par l’Article 1er de la loi insiste sur le fait que des expositions potentiellement délétères pour la santé peuvent se cumuler au fil d’une vie entière (Figure 1).

Dans le reste du texte, on trouve la mention explicite d’expositions aux rayons ultraviolets, à l’amiante et aux rayonnements ionisants, ainsi que la définition de la toxicovigilance comme ayant « pour objet la surveillance et l’évaluation des effets toxiques pour l’homme » de l’exposition à des substances qui, naturelles ou manufacturées, peuvent nuire à la santé de manière aiguë ou chronique. Dans l’ensemble des débats parlementaires, les acteurs publics se montrent soucieux de trouver des politiques adaptées à une prise en charge des liens entre des phénomènes sociaux et leurs enjeux sanitaires.

La diffusion de la notion d’exposome dans le débat public, en particulier par Gérard Bapt, député à l’origine de l’inscription de l’exposome dans la loi, reprend l’idée suggérée par le titre du premier article de Christopher P. Wild : l’exposome se justifie comme un instrument de connaissance complémentaire de la génétique pour comprendre l’incidence et le développement des maladies chroniques. Non que jusque-là la médecine eût imaginé pouvoir expliquer les maladies chroniques par des facteurs purement génétiques. Mais les pas de géant accomplis par la recherche sur le génome dans les années récentes ont donné des explications à de nombreuses maladies, et ont surtout permis de fournir des pistes thérapeutiques opérationnelles (pour les cancers en particulier). L’exposome ambitionne de compléter cette démarche et cette capacité privilégiée que possède la génétique de raisonner à l’échelle des populations, en explorant des déterminants non génétiques de la santé.

1.3. Le point de vue des sciences biomédicales

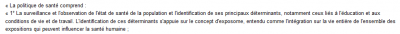

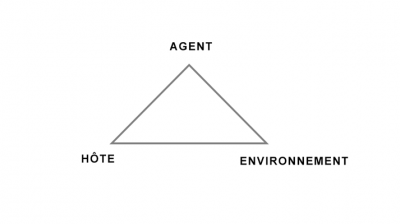

Si la représentation courante de « l’environnement » ou des « expositions » renvoie le plus souvent à des agents toxiques (tels que l’amiante, etc.), l’exposome ne s’y réduit pas. À côté de ces agents « externes spécifiques » (agents physiques ou chimiques potentiellement toxiques), il inclut aussi des facteurs (« externes généraux ») socioculturels, socio-économiques et socio-environnementaux de notre santé (niveau de diplôme, niveau de vie, cadre de vie urbain, etc.). L’environnement des organes inclut également une dimension interne, faite à la fois d’éléments physico-chimiques comme les hormones, de mécanismes qui régissent dans l’organisme leur sécrétion ou leur régulation (métabolisme, stress oxydatif, etc.) et d’éléments que peut héberger l’organisme humain, comme dans le cas des micro-organismes (microchampignons, virus, bactéries, etc.) regroupés sous le terme de « microbiote » (lire Les microbiotes humains : des alliés pour notre santé).

Au passage, on voit combien l’exposome se prête à la multidisciplinarité, en invitant à explorer les déterminants sociaux de la santé et leurs interactions avec les processus biologiques.

L’essentiel est de développer une recherche systémique – exposomique – sur l’ensemble des paramètres, d’un point de vue globalisant, transversal : le regard doit être porté en même temps sur des déterminants de la santé désormais tous définis comme environnementaux, et entrant en interactions entre eux. Là encore, on comprend que l’exposome peut avoir grand intérêt à solliciter une démarche d’enquête en sciences sociales car, dans cette optique, les maladies que pourra déclarer une personne qui vit dans la rue ne pourront plus se comprendre comme celles dont souffre une personne ayant un niveau de vie élevé et se trouvant dans des conditions matérielles (de travail, de logement) protégées (lire Les inégalités environnementales).

De façon très contemporaine, l’exposome s’insère dans le paysage en pleine expansion des sciences et technologies « –omiques », dont la « génomique » qui propose de découvrir le « génome ». Dans cette recherche sur les déterminants biologiques de la santé, il faut toutefois remarquer que l’exposomique tient une place à part : en « complétant » la génomique, elle embrasse toutes les autres approches –omiques « internes » (Figure 2). Parmi ces sciences, l’exposomique est donc une interlocutrice de la génomique, qui offre de synthétiser les connaissances d’autres approches –omiques (métabolome, protéome, etc.) plus analytiques. La protéomique vise ainsi à caractériser l’ensemble des protéines du corps, et la métabolomique l’ensemble des petites molécules intervenant dans le métabolisme.

Revenons à la question : comment rendre la mesure de l’exposome opérationnelle ? Son enjeu est de donner la réplique à la gigantesque entreprise du GWAS (whole genome association study). Étudiant de très nombreuses variations génétiques chez de très nombreux individus, la GWAS cherche les liens possibles entre des variations génétiques et des variations dans les traits caractéristiques des individus (les phénotypes). GWAS et exposomique se rejoignent avec l’intention d’arriver à comprendre pourquoi telle personne plutôt qu’une autre est susceptible de développer telle maladie chronique au cours de sa vie, en prenant en compte la multiplicité des combinaisons génétiques possibles, dans une multiplicité d’environnements possibles.

Les statistiques et les mégadonnées (big data [4]) occupent donc une place cruciale dans le dialogue possible entre génomique et exposomique. Tracer l’exposome d’un individu, c’est parvenir à caractériser, par la biologie moléculaire, la signature spécifique (biomarqueurs) laissée par les effets de ses expositions. Mais il ne suffit pas de déterminer les biomarqueurs pertinents pour retracer si une personne a été ou non exposée à un agent toxique ; il faut aussi enquêter sur les expositions par des questionnaires. L’objectif est de se prononcer sur des susceptibilités génétiques individuelles, et de trouver des corrélations et des modulations entre des maladies (repérées par l’altération d’un biomarqueur) et des facteurs environnementaux (les trois sphères présentées par la Figure 2). C’est cette démarche que, globalement, développe le projet Human Early Life Exposome (HELIX) qui retrace, pour plusieurs cohortes recrutées dans des pays différents, un ensemble large d’expositions in utero et pendant l’enfance, et examine leurs corrélations avec des états de santé observés durant l’enfance et avec des « signatures –omiques moléculaires » [5].

2. Étudier la santé environnementale à travers l’exposome : une difficile inter- ou trans-disciplinarité

La démarche exposomique n’invente pas l’idée d’une collaboration entre sciences sociales et biomédicales mais elle offre en principe l’occasion de rendre ce tandem plus efficace, à travers une vision systémique de l’environnement. À l’étude des mécanismes cellulaires internes, un travail sociologique et ethnographique s’associe pour comprendre les conditions matérielles et les pratiques sociales qui participent des déterminants socio-environnementaux de la santé. C’est ce sur quoi ouvre potentiellement la proposition de l’exposome. L’intersection entre toutes ces disciplines n’est pas nouvelle, si l’on se souvient des préoccupations sociales (hygiène et prévention, dans une optique de santé publique) de l’épidémiologie à ses origines [6]. Le dialogue est ancien entre sociologie et épidémiologie (sociale)… et pourtant les « conflits » [7] qui ont traversé l’épidémiologie ces trois dernières décennies font de la collaboration interdisciplinaire un sujet brûlant. Sur cette période, les épidémiologistes se sont en effet opposés selon au moins deux grands axes de controverse : l’épidémiologie doit-elle traiter de questions sociales et de quel type de causalité et d’interactions doit-elle rendre compte ? Les deux questions sont liées puisqu’entrer dans l’épaisseur des contextes sociaux, c’est s’éloigner de raisonnements qui réduisent les facteurs de risque à des caractéristiques individuelles qui, tel le sexe, tendent à biologiser les déterminants de la santé [8].

Dans ces vives controverses, Ezra et Mervyn W. Susser ont été, avec quelques autres médecins de santé publique et épidémiologistes sud-africains, des médiateurs, défenseurs d’une épidémiologie sociale ou « éco-épidémiologie » n’excluant pas les autres niveaux d’analyse [9]. Pour eux, étudier les conditions sociales d’existence et faire de la recherche en biologie moléculaire ne s’excluent pas, bien au contraire.

Si respectée soit la réflexion de Susser, pourtant, les voies de recherche – telles que l’exposome – les plus susceptibles d’ouvrir des collaborations interdisciplinaires restent en pratique largement coupées des sciences sociales et de leurs outils d’investigation. Dans les études épidémiologiques (anglo-saxonnes pour la plupart), certaines caractéristiques des individus peuvent même être délibérément traitées de manière instrumentale [10]. Par exemple, être « blanc » ou « noir » est pris comme une évidence a priori, comme le montrent les variables racialisées constamment mobilisées par l’épidémiologie. La recherche biomédicale prend ces catégories comme données et ne les interroge pas pour essayer de comprendre quelle hétérogénéité sociale peut recouvrir cette opposition tranchée. Et pourtant, il est admis que seulement 15% de la diversité génétique entre les individus de l’espèce humaine reposent sur des écarts entre les groupes communément reconnus comme « raciaux », alors que les 85% restants de la diversité génétique humaine trouvent leur siège à l’intérieur même des groupes raciaux, c’est-à-dire entre individus de « même race » [11].

Alors que l’exposome et la définition environnementaliste de la santé qui le fonde appellent les sciences sociales et biomédicales à s’interpénétrer, pourquoi les secondes ignorent-elles aussi radicalement les premières ? Les sciences sociales portent-elles, aussi, une part de responsabilité dans ce mariage transdisciplinaire raté ? Cette question ne reçoit pas de réponse générale.

2.2. Des propositions de collaborations entre les disciplines : l’épidémiologie populaire et les mouvements de justice environnementale

Il faut d’abord rappeler que certains chercheurs en sciences sociales ont œuvré à ce type de mariage, en particulier avec le développement de « l’épidémiologie populaire » [12]. Depuis trente ans, Phil Brown montre que des populations concernées par des problèmes de santé spécifiques (clusters de cancers, par exemple) sont soumises à des contaminations locales, là où des études épidémiologiques « standards » ne se révèlent pas conclusives. Travaillant sur des échantillons de petite taille (un quartier, une rue…), cette épidémiologie fait participer les populations concernées à l’élaboration des outils de la recherche de terrain. Ces habitants, en collaborant avec des épidémiologistes et des chercheurs en sciences sociales, analysent la survenue des maladies en mettant en lumière les facteurs sociaux qui peuvent y contribuer : sur quels terrains vagues les enfants vont-ils jouer ? (Ce qu’illustre la photo de couverture du présent article.) Certains habitants pauvres récupèrent-ils les ordures jetées dans tel ou tel lieu anciennement contaminé par des déchets toxiques ? etc.

Après des événements fondateurs (Love Canal [14], Figure 4), et avec quelques figures tutélaires issues de plusieurs disciplines, la recherche états-unienne en santé environnementale est certainement celle dans laquelle l’exposome et les sciences sociales trouvent à discuter le plus étroitement, avec et grâce au soutien institutionnel et financier du National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) [15]. Entre autres représentants de cette interdisciplinarité, on peut citer le sociologue Phil Brown qui invite explicitement à dépasser l’exposome pour développer des recherches intégrant plutôt un concept de « socio-exposome » [16] ; mais aussi la biologiste Rachel Carson, auteure du livre-événement Silent Spring qui, dès 1962, dénonçait les effets polluants des pesticides et la dissimulation de leurs effets par les industries productrices de DDT ; ou encore Sandra Steingraber, elle aussi biologiste, dont les recherches se revendiquent comme celle d’une écologiste qui s’appuie originellement sur sa propre expérience du cancer pour dénoncer les contaminations chimiques (Figure 5).

Dans la critique formulée prudemment à l’encontre de Fos EPSEAL – projet soutenu, c’est à noter, par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (PNREST Anses, Cancer ITMO AVIESAN, 2014/1/023)… et donc aussi par Santé publique France ! –, s’exprime une polémique jamais close entre des techniques épidémiologiques standards et une interprétation considérée comme partisane des données d’exposition et de prévalence des pathologies. En un mot, le rapport de Santé publique France conclut au grand intérêt des résultats de Fos EPSEAL, tout en indiquant que leurs méthodes de production gagneraient à être plus clairement exposées et plus rigoureuses, et en affirmant que ces résultats sont « complémentaires de l’approche épidémiologique traditionnelle ». La légitimité de l’épidémiologie populaire n’est visiblement pas pleinement acquise, malgré les euphémismes dans la formulation… Les discussions ne sont en tout cas pas closes, comme l’indique un communiqué de presse en date du 20 mars 2018, par lequel l’équipe de recherche de Fos EPSEAL prend acte des commentaires du rapport de Santé publique France, en revenant sur la conformité des méthodes de l’enquête aux critères académiques, et en insistant sur l’importance de faire participer les populations localement concernées à la recherche, pour que les données épidémiologiques soient interprétées aussi à travers l’expérience vécue.

Au total, on pourrait ainsi décrire le fossé qui subsiste entre les approches disciplinaires, malgré les recherches qui s’efforcent de le combler :

- D’un côté, les recherches qui mobilisent explicitement la notion d’exposome sont portées essentiellement par des équipes attachées aux sciences du vivant. Elles peuvent certes enquêter par questionnaire, mais de manière plutôt instrumentale, avec comme visée finale la mise en évidence de la signature moléculaire des expositions dans le corps humain.

- De l’autre, des approches fondées davantage en sciences sociales, bien que ne se référant pas nécessairement à la notion d’exposome, développent l’étude des conditions sociales d’exposition à des toxiques sur le cours entier – et « ancré localement » – de la vie des personnes. Ici, l’enquête par questionnaires et observations est centrale, et l’intégration de la démarche ne rejoint qu’exceptionnellement la biologie moléculaire.

À propos de l’exposome, il est courant de parler de nouveau « paradigme », comme l’illustrent les débats parlementaires sur la loi de santé de 2016. Ceci laisse penser que l’exposome catalyse autour de lui une communauté de chercheurs et, au-delà, de décideurs qui utilisent cette notion. Mais les chercheurs en sciences –omiques nous expliquent qu’il est difficile de « mesurer » l’exposome et qu’il n’existe pas de dispositif pratique idéal pour donner à l’exposome un caractère opérationnel.

Pour formuler des propositions en ce sens, il faut nous rappeler que le gigantisme des moyens techniques ne donne pas la garantie de pouvoir lever tous les mystères des maladies jusqu’ici inexpliquées. Ainsi, les variables sociodémographiques (e.g. catégories socioprofessionnelles, âge, sexe) mobilisées dans le Global Burden of Disease [21] (GBD), projet statistique d’ampleur historique inégalée, n’expliquent qu’une toute petite partie de l’espérance de vie corrigée de l’incapacité (les « DALYs ») pour de nombreuses maladies chroniques (entre autres, les maladies chroniques respiratoires). Alors que le même GBD estime que près d’un quart [22] de la morbidité, de la mortalité et de l’invalidité à l’échelle mondiale s’explique par des facteurs environnementaux, la caractérisation sociale des maladies est donc un angle mort… ou presque. Autrement dit, alors que « l’environnement » est statistiquement mis en évidence comme un facteur explicatif crucial de l’état de santé, ce résultat ne se traduit pas par la description des caractéristiques sociales des populations concernées par telle ou telle maladie chronique. Comme si ce que l’on qualifiait d’« environnement » devait – mystérieusement – rester une boîte noire asociale.

Le contexte intellectuel et philosophique nord-américain, environnementaliste, rapproche certes les « social scientists » des « biomedical scientists ». Mais la plupart de ceux-ci restent encore sceptiques ou indifférents face aux possibilités de collaborer avec les sciences sociales… et inversement ! Or, la situation de pays qui comme l’Afrique du Sud cumule aujourd’hui de fortes prévalences des maladies infectieuses (VIH, tuberculose) et une incidence croissante de maladies d’étiologie inconnue (maladies auto-immunes, par exemple) constitue un véritable défi pour l’analyse scientifique. Un défi qui ne sera relevé qu’à condition que chacune des disciplines impliquées fasse un pas vers ses homologues, vers une démarche réellement collaborative et intégrée des disciplines. L’exposome en recèle la promesse.

Notes et références

Image de couverture. [Source : Image libre de droits, Pixabay]

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031912641 (page consultée le 28 août 2017)

[2] Wild C.P. 2005. Complementing the genome with an « exposome »: the outstanding challenge of environmental exposure measurement in molecular epidemiology. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 14, 8, 1847-1850.

[3] L’épidémiologie étudie, au sein de populations, la répartition statistique des problèmes de santé dans le temps et dans l’espace, ainsi que le rôle des facteurs qui les déterminent. Elle est complémentaire des sciences biomédicales qui étudient les processus biologiques.

[4] Techniques d’analyse informatique de gigantesques jeux de données.

[5] Wild CP. 2012. The exposome. From concept to utility. International Journal of Epidemiology, 41, 1, 24-32.

Maitre L., de Bont Jeroen, Casas Maribel et al. 2018. Human Early Life Exposome (HELIX) study: a European population-based exposome cohort. BMJ Open, 8 : e021311. doi:10.1136/bmjopen-2017-021311

[6] Winslow CEA. 1920. The Untilled Fields of Public Health. Science, New Series, 51, 1306, 23-33.

[7] Poole C, Rothman KJ. 1998. Our conscientious objection to the epidemiology wars. Journal of Epidemiology and Community Health, 52, 10, 613-614. On pourrait dire la même chose de l’étude de l’obésité ou des maladies liées au tabagisme, par exemple.

[8] Peretti-Watel P. 2004. Du recours au paradigme épidémiologique pour l’étude des conduites à risque. Revue française de sociologie, 45, 1, 103-132.

[9] Susser M, Susser E. 1996. Choosing a Future for Epidemiology. I. Eras and Paradigms, American Journal of Public Health, 86, 5, 668-673. Et : Choosing a Future for Epidemiology. II. From Black Box to Chinese Boxes and Eco-Epidemiology, American Journal of Public Health, 86, 5, 674-677.

[10] Shim JK, Weatherford Darling K, Lappe MD, Thomson LK, Soo-Jin Lee S, Hiattt RA, Ackerman SL. 2014. Homogeneity and heterogeneity as situational properties: Producing – and moving beyond? – race in post-genomic science. Social Studies of Science, 44, 4, 579-599.

[11] Lewontin Richard. 1972. The apportionment of human diversity in Theodosius Dobzhansky, Max K. Hecht, William C. Steere (eds.), Evolutionary Biology, Volume 6. New York : Appleton-Century-Croft, 381-398.

[12] Brown P. 1992 Popular epidemiology and toxic waste contamination: lay and professional ways of knowing, Journal of Health and Social Behavior, 33, 3, 267-281.

[13] Brown P., Morello-Frosch R, Zzavestoski S and the Contested Illnesses Research Group (eds.). 2012. Contested Illnesses. Citizens, Science and Health Social Movements. Berkeley , LA, London : University of California Press.

[14] https://www.justice.gov/enrd/us-v-occidental-chem-corp (page consultée le 12 octobre 2018)

[15] Hoover E, Renauld M, Edelstein MR, Brown P. 2015. Social Science Collaboration with Environmental Health. Environmental Health Perspectives, 123, 11, 1100-1106.

[16] Senier L., Brown P., Shostak S., Bridget H. 2017. The socio-exposome: advancing exposure science and environmental justice in a postgenomic era. Environmental sociology, 3, 2, p. 107-121.

[17] Chaumel M., La Branche S. 2008. Inégalités écologiques : vers quelle définition?. Espaces, populations et sociétés, 1, p. 101-110. Larrère C (dir.). 2017. Les inégalités environnementales. Paris : PUF, La Vie des idées.

[18] https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/3282/files/2017/01/FOS-EPSEAL-ANSES-16-1-2017-logo-red.pdf (page consultée le 12 octobre 2018).

[19] http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Environnement-et-sante/2018/Rapport-d-analyse-de-l-etude-Fos-Epseal (page consultée le 12 octobre 2018).

[20] Voir Canguilhem G. 2009[1952]. La connaissance du vivant, Chapitre III : « Le vivant et son milieu », p. 165-197. Paris : Vrin (Bibliothèque des textes philosophiques).

[21] GBD 2013 DALYs and HALE Collaborators. 2015. Global, regional, and national disability-adjusted life years (DALYs) for 306 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 188 countries, 1990–2013: quantifying the epidemiological transition. The Lancet, 386, 2145–91.

[22] Prüss-Ustün A, Wolf J, Corvalán C, Bos R, Neira M. 2016. Preventing disease through healthy environments. A global assessment of the burden of disease from environmental risks. Geneva ?

L’Encyclopédie de l’environnement est publiée par l’Association des Encyclopédies de l’Environnement et de l’Énergie (www.a3e.fr), contractuellement liée à l’université Grenoble Alpes et à Grenoble INP, et parrainée par l’Académie des sciences.

Pour citer cet article : CAVALIN Catherine (15 novembre 2018), Exposome et sciences sociales : la promesse d’une rencontre ?, Encyclopédie de l’Environnement. Consulté le 21 novembre 2024 [en ligne ISSN 2555-0950] url : https://www.encyclopedie-environnement.org/societe/exposome-sciences-sociales-rencontre/.

Les articles de l’Encyclopédie de l'environnement sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons BY-NC-SA qui autorise la reproduction sous réserve de : citer la source, ne pas en faire une utilisation commerciale, partager des conditions initiales à l’identique, reproduire à chaque réutilisation ou distribution la mention de cette licence Creative Commons BY-NC-SA.