Penser le changement climatique (16e-21e siècles)

PDF

La question du changement climatique nourrit aujourd’hui le débat public. Chaque semaine, il n’est pas un événement qui ne soit, à tort ou à raison, ramené à cette question. Tel n’a pourtant pas toujours été le cas. Longtemps, les hommes n’ont pas « pensé » le changement climatique. Celui-ci était postulé stable, seulement perturbé par des « intempéries » auxquelles les hommes donnaient des interprétations anthropocentriques de nature religieuse. Ce n’est qu’à partir du XVIIIe siècle qu’émerge l’idée que l’action de l’homme peut avoir une conséquence sur le climat. Au cours du XIXe siècle s’impose l’idée que l’augmentation du CO2 résultant de la combustion des combustibles fossiles favorise le réchauffement climatique. Mais le phénomène n’est pas perçu comme une véritable menace avant les années 1970. Depuis cette date, singulièrement après la création du GIEC en 1988, la question du réchauffement climatique n’a cessé de prendre de l’ampleur dans les débats publics nationaux et internationaux.

1. La naissance de la science moderne et la recherche des règles du climat (XVIIe-XVIIIe siècle)

1.1. Les hommes et le climat

De tout temps, les hommes se sont préoccupés du climat. Dans des sociétés où l’essentiel des ressources et de la richesse provient de la terre, une telle attention ne saurait étonner. L’affirmation vaut pour toutes les civilisations, de la Chine ancienne au monde Inca. Les interrogations donnent partout naissance à des observations astronomiques savantes ou au développement de savoirs empiriques. En Transoxiane*, Ulugh Beg fait construire au début du XVe siècle le plus grand observatoire du monde. Dans le monde Inca, le calendrier solaire et lunaire sert à gérer les cycles agricoles. En Occident, d’innombrables observations nourrissent une connaissance empirique des phénomènes atmosphériques, concentrée souvent sous forme de dictons, de sentences et de proverbes, pour tenter de prévoir le temps et organiser les labours, semailles et moissons de la manière la plus efficace possible [1].

Ce cycle de la nature, dont le savoir populaire entend comprendre les rythmes, est cependant périodiquement déréglé par des accidents dont les témoins affirment le caractère exceptionnel, inconnu « de mémoire d’homme ». Mais ces accidents viennent rompre les équilibres ordinaires et constituent bien des « intempéries », au sens donné par le Dictionnaire de Trévoux au XVIIIe siècle : « Dérèglement, mauvaise constitution, défaut d’un juste tempérament, des qualités requises en certaines choses. On le dit premièrement de l’air. L’intempérie de l’air, de ce climat, le rend désert… L’intempérie des saisons avoit laissé dans l’air une maligne impression ».

Les savoirs populaires peinent à expliquer ces « intempéries » – dérèglements, pluies torrentielles, grands froids, sécheresses, tempêtes – qui sont souvent interprétées dans des perspectives anthropocentriques. Dieu intervient dans le cours des choses pour punir ou avertir les hommes. Le ciel « a envoyé contre nous, pour punir notre ingratitude, la maladie, la mortalité, la disette extrême, une intempérie étonnante…. » précise Bossuet [2]. Dans la seconde moitié du 17e siècle, les prédicateurs insistent moins sur la signification négative des fléaux, et davantage sur leur valeur salvatrice. Si Dieu reste à leur origine, sa miséricorde l’emporte sur sa vengeance. Lors de l’hiver de 1709, c’est principalement la récolte miraculeuse d’orge du printemps qui est saluée par les contemporains : « Dieu nous l’a [sa Miséricorde] accordée en donnant un temps favorable aux orges et aux avoines qu’on recueillit en abondance » note le curé d’Asquins. « Cette abondance estoit une bénédiction visible du ciel et une multiplication prodigieuse de la divine Providence » ajoute celui de Velaines [3].

A côté de ces interprétations miraculeuses, les hommes de science commencent toutefois, dès le XVIIe siècle, à donner des explications plus rationnelles aux évènements climatiques.

1.2. La naissance de la science moderne

L’histoire de la météorologie est indissociable de la naissance du mouvement scientifique moderne. Depuis Descartes pourtant, des hommes de sciences commencent au XVIIe siècle à chercher des explications purement scientifiques aux phénomènes météorologiques [4] (Lire Les observations météorologiques au fil des siècles passés). Mais si les intempéries ne manquent pas de les interpeler, c’est d’abord à comprendre les règles du climat qu’ils s’attellent. Tant à l’Academia del Cimento à Florence, la Royal Society à Londres, l’Académie des Sciences de Paris, ils multiplient des observations et élaborent les premières lois physiques sur la compression de l’air et sur le rayonnement solaire. S’agissant plus particulièrement du climat, ces recherches visent d’abord à éclairer les mécanismes régulateurs. Elles participent des travaux menés par la physique des Lumières pour comprendre les règles de la nature, telle que Dieu l’avait créée. La recherche de ces règles passe par l’utilisation d’une instrumentation de plus en plus précise et que l’on cherche à uniformiser (thermomètre, baromètre, hygromètre, pluviomètre, anémomètre), et une multitude de relevés dont le caractère est aussi nécessaire que fastidieux.

Pour que les comparaisons soient solides, les uns et les autres s’attellent à multiplier les observations annuelles pour mieux préciser les règles de chacun des climats. « Tout est mouvement et tout change dans la Nature, mais tout y tend aussi à l’équilibre et l’inconstance même a ses loix », précisait Duhamel du Monceau en 1743, « Si nous avions des observations météorologiques de plusieurs siècles dans un même pays, il y a tout lieu de croire que la somme totale des pluies tombées dans ce pays pendant un siècle ne diffèreroit pas sensiblement de celle d’un autre siècle, ou que s’il s’y trouveroit des différences marquées, un nombre de siècles plus grand encore en dévoileroit la marche et les compensations. Car enfin, les pièces de la machine de notre globe et son atmosphère ne sont pas infinies, leurs révolutions doivent nous redonner à peu près les mêmes effets, ou nous indiquer la cause de la variation et de dépérissement qui en trouble les retours. » « Il est clair », ajoutait-il, « que plus le nombre d’années sera grand, plus la moyenne adoptée approchera du vrai » [7]. De fait, les moyennes de pluviométrie relevées à l’Observatoire de Paris furent plusieurs fois modifiées dans le premier tiers du XVIIIe siècle. Dans ce contexte, les années exceptionnelles n’étaient pas interprétées comme le signe d’un dérèglement ou l’annonce d’un changement possible, mais ne faisaient que témoigner d’une connaissance insuffisantes des lois que l’on cherchait à définir.

2. Des origines anthropiques au changement climatique ?

Si pour les hommes de science, le climat est ainsi une physique réglée dont il convenait de décoder les mécanismes, si pour les observateurs de la montagne, l’avancée des glaciers ne témoigne en aucune façon de changements majeurs, on ne saurait pourtant dire que les hommes du XVIIIe siècle, malgré leur postulat de la stationnarité des climat ignorent entièrement l’idée même d’un changement, et singulièrement la possibilité d’une action anthropique.

2.1. L’observation des changements anciens

Le débat sur les origines de la Terre, qui de Woodward à Buffon donne lieu à des affrontements passionnés, n’affecte guère les interrogations sur le climat. En 1765 certes, Duhamel du Monceau souligne que la Terre avait « souffert des changemens considérables, des déluges, des incendies et d’affreux bouleversemens ; que des continens entiers engloutis y ont fait place à de nouvelles mers, tandis qu’ailleurs et du fond des mers, il s’est élevé des montagnes et de nouveaux continens, où les productions marines se montrent encore. » Mais le constat de ces changements anciens ne modifie pas les perspectives : « Les pièces de la machine terrestre ne sont pas infinies, et leurs révolutions doivent nous donner tôt ou tard à peu près les mêmes effets ».

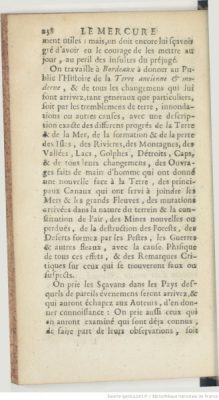

C’est sans doute chez Montesquieu que l’on retrouve les premières interrogations en la matière. On sait le rôle que philosophe attribuait au climat comme producteur de différences qui se transposaient dans les mœurs. Mais il s’interroge également implicitement sur le rôle de l’action humaine dans le changement du climat. Dès 1719, l’idée apparait dans un Projet d’une histoire de la Terre ancienne et moderne, dont l’annonce est faite une première fois dans Le Nouveau Mercure de janvier (dans la rubrique « Livre »), puis sous une version un peu différente dans Le Journal des sçavans du 6 mars sous le titre « Avis aux savans » [8]. L’objectif était de rechercher les causes physiques du changement de la Terre, c’est-à-dire d’une histoire naturelle, géographique, géologique et climatique pour étudier, à côté des changements survenus à la surface de la Terre, les variations et les altérations de l’équilibre naturel produites par l’activité humaine. Mettre l’accent sur l’effet des changements faits « de la main d’homme qui ont donné une nouvelle face à la Terre », revient pour lui à souligner les problèmes du rapport entre « physique » et « moral » (entre nature et histoire).

Au XVIIIe siècle, plusieurs philosophes ou hommes de sciences commencent à s’interroger sur le fait de savoir si l’action de l’homme peut avoir des conséquences sur le climat. Dans ses mémoires à l’Académie des Sciences, Duhamel déclare : « Il y a tout lieu de croire qu’il n’est guère de climat qui ne change plus ou moins sensiblement d’un siècle à l’autre, soit par les atterrissemens qui s’y accumulent, soit par les inondations qui en enlèvent une partie du terrain ; et s’il est cultivé, par le dessèchement des étangs et des marais, par la coupe ou le plantement des bois, et par cent autres causes de cette espèce » [9].

Reprenant la vieille hypothèse du philosophe grec Théophraste, selon laquelle la dégradation des forêts pouvait favoriser la multiplication des intempéries, John Woodward conclut ainsi à la possibilité d’impacts locaux sur le climat. Mais c’est incontestablement Buffon qui le premier, dans Les Époques de la Nature formule les réponses les plus précises aux interrogations de Montesquieu. Pour lui, le développement des établissements humains, l’assèchement des marais, le défrichement des forêts furent les conditions du réchauffement du climat. « Une seule forêt de plus ou de moins dans un pays suffit pour en changer la température » [10]. De là s’expliquerait le réchauffement du climat en Europe occidentale depuis l’époque romaine.

2.2. Le monde colonial et le changement climatique

L’installation des Européens dans les colonies en fournirait des preuves observables. L’idée que le développement économique favoriserait un changement du climat commence à germer dès le milieu du XVIIe siècle dans la Virginie anglaise ou la Canada français [11]. A la Royal Society, Robert Boyle aborde la question dès 1671. Reprenant les mêmes idées, Buffon fait valoir début du XVIIIe siècle que les défrichements de la Guyane auraient pour conséquence un échauffement de la température, « tandis que dans toutes les autres terres couvertes de bois il fait assez froid la nuit pour qu’on soit forcé d’allumer le feu ». En 1745, les observations du docteur Gautier, correspondant de l’Académie au Québec vont dans le même sens : « Nous avons dit qu’on remarquoit en Canada que le printemps commençoit plus tôt, et l’hiver plus tard qu’anciennement, et qu’on attribuoit ce changement dans la température de l’air à la quantité de bois qu’on avoit abattus et à la quantité de terres qu’on cultivoit maintenant. Les Anciens du pays assurent aussi qu’autrefois on ne commençoit la moisson des bleds que le 15 ou le 16 de septembre, et qu’ils ne parvenoient que rarement à une parfaite maturité » [12]. Dans les années 1760, l’idée tend à se généraliser. La conclusion de l’article « climat » de l’Encyclopédie de médecine en 1792 va dans le même sens : « On peut calculer cependant un changement qui est dû à la culture, au défrichemens, aux abbatis des forêts, aux dessèchemens des étangs et des marais. Veut-on une preuve démonstrative de cette vérité ? Que l’on jette un coup d’œil sur l’Amérique, partout où la culture n’a pas gagné, des forêts épaisses que la lumière ne pénètre jamais, des marais que la chaleur du soleil ne peut dessécher, couvrent toute la Terre et rafraîchissent tellement l’atmosphère que lorsqu’on est obligé d’y passer la nuit, on est obligé d’y allumer du feu ».

2.3. Naissance de la climatologie historique

Dans le dernier tiers du XVIIIe siècle émerge des tentatives de reconstitution du climat pour les périodes lointaines, non sur la base des mesures anciennes, mais sur des indicateurs révélateurs de l’historicité du climat : état des fleuves, végétations, glaciers, évènements météorologiques extrêmes, les « proxies climatiques », devenus aujourd’hui « les piliers de la climatologie historique » [13].

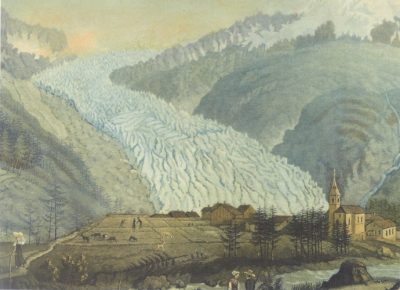

En réponse au concours lancé par la Société économique de Berne, le fils d’un pasteur de la vallée de Grindelwald, Bernhard Kuhn se fait toutefois plus observateur. En se fondant sur l’examen des moraines, il démontre que les glaciers auraient atteint leur taille maximum à la fin du XVIe siècle, et après une décrue au début du XVIIIe siècle, auraient repris leur avancée, contredisant ainsi la thèse d’un refroidissement progressif [15].

Plus que tout autre cependant, c’est la forêt qui tend, à la fin du XVIIIe siècle, à devenir le marqueur principal des évolutions climatiques. Les conclusions que les observateurs en tirent ne sont cependant pas toutes identiques. A l’opposé de ceux qui voient dans le défrichement des forêts coloniales l’assurance d’une transformation favorable du climat, et les gages d’une exploitation beaucoup plus rentable, les ingénieurs des Eaux et Forêts pour leur part expriment la crainte que les déboisements, notamment en pays de montagne, n’affectent de manière négative le climat, avec des changements dans l’orientation des vents, le régime des pluies, et ne constituent un facteur aggravant, sinon déclenchant, des inondations que pouvaient connaître les avant-pays. C’est sans doute l’agronome Rougier-Labergerie, préfet de l’Yonne, qui en l’an IX (1801) exprime le mieux cette inquiétude nouvelle : « On croit observer déjà des transformations dans la direction des vents, les températures, les précipitations. Les forêts abattues… ont changé le climat, ont ouvert un passage aux vents qui font périr les fleurs des arbres et des vignes, changent les pluies en ondées, les montagnes en rochers, les plaines en champs brûlants » [16]. Au même moment, le prophétique ingénieur François-Antoine Rauch lance l’alarme : « Aussitôt que l’homme a porté sa hache sacrilège, ou la torche guerrière dans les forêts, il a commencé par altérer la chaleur et la fécondité de la Terre, en diminuant le domaine des animaux… en détruisant des végétaux, dans lesquels circulait sans cesse le feu de la vie [17]. » Ouragans et tempêtes, menace grandissante des glaciers résultent pour lui de la dévastation des forêts.

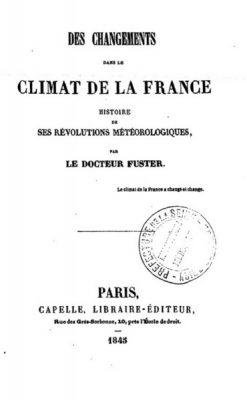

Globalement toutefois, les interrogations restent encore nombreuses au début du XIXe siècle, et l’idée d’un changement global discuté. En 1845, après un premier mémoire adressé à l’Académie des Sciences et vivement contesté, le Dr Fuster entend à son tour établir la preuve de l’action de l’homme sur le climat [18]. « Je n’écris pas un livre de météorologie », écrivait-il dans la préface. « Mon seul but est d’éclairer un point fort obscur de l’histoire de notre climat. Le climat de la France a-t-il changé et change-t-il ? Une question tant de fois agitée et jamais résolue valait bien la peine de se captiver. » Pour lui, l’histoire du climat est le résultat combiné des phénomènes météorologiques et de l’action des hommes sur la nature, singulièrement « les défrichements des forêts, les progrès des cultures, l’extension des terres et la réduction des eaux », liés ordinairement à la qualité des gouvernements : « Les phénomènes météorologiques et les efforts de l’industrie conspirent de diverses manières aux changements de notre climat. Les phénomènes météorologiques s’y appliquent directement et par eux-mêmes ; les travaux industriels n’y contribuent qu’indirectement et par l’entremise de ces phénomènes. Du reste, les deux actions s’unissent, se mêlent et se compliquent. Leur puissance irrésistible use, détériore, détruit peu à peu les anciens éléments climatologiques ; elle doit même finir à la longue par refaire entièrement le climat. »

3. De l’observation empirique aux discours scientifiques

A côté des observations empiriques et des discours prophétiques, le travail des physiciens commence cependant peu à peu dès le début du XIXe siècle à confirmer la réalité du changement climatique, et l’hypothèse qu’il pouvait être la conséquence de l’action humaine. C’est au physicien Joseph Fourier, ancien préfet de l’Isère, que revient, dans ses Remarques générales sur les températures du globe terrestre et des espaces parues en 1824, d’avoir pour la première fois placé le problème des températures de la Terre dans un contexte cosmologique, et développé l’idée que tous les effets terrestres de la chaleur du soleil étaient modifiés par l’interposition de l’atmosphère et la présence de l’océan.

3.1. De l’historicité du climat au réchauffement climatique

Si les données dont dispose Fourier ne lui permirent pas de quantifier cet « effet de serre », le travail des géologues et des physiciens confirme progressivement au XIXe siècle la réalité de l’historicité du climat. Au début des années 1830, les travaux de Charles Lyell sur les couches géologiques confirment les hypothèses sur la très longue histoire de la Terre. Dans les années 1850, lord Kelvin développe ses recherches sur son refroidissement en se fondant sur les travaux de Joseph Fourier. Il conclut cependant à une histoire de la Terre de 10 à 20 millions d’années, incompatible avec les données géologiques élaborées par Lyell. Il faudra attendre le XXe siècle pour que la physique nucléaire permette de rendre compte des observations géologiques et établir son âge en milliards d’années. Sur un autre plan, en 1873, l’Irlandais John Tyndall fournit une contribution décisive sur la question de l’écoulement des glaciers.

Après avoir été le premier à situer l’effet de serre dans le cycle du carbone, c’est à Svante Arrhenius que revient en 1903 de lier la question du réchauffement climatique à celle de l’utilisation des combustibles fossiles. Mais pour lui, comme pour le médecin québécois Gautier un siècle et demi auparavant, le réchauffement généré par cette combustion devient le gage d’une sécurité future. Il donnait à la Terre l’assurance de repousser une hypothétique nouvelle ère glaciaire et à ses habitants la promesse d’un avenir radieux :

« Par suite de l’augmentation de l’acide carbonique dans l’air, il nous est permis d’espérer des périodes qui offriront au genre humain des températures plus égales et des conditions climatiques plus douces. Cela se réalisera sans doute dans les régions les plus froides de notre Terre. Ces périodes permettront au sol de produire des récoltes considérablement plus fortes qu’aujourd’hui, pour le bien d’une population qui semble en voie d’accroissement plus rapidement que jamais [19]. »

Au début du XXe siècle, les idées d’Arrhenius sont largement partagées dans la sphère scientifique. Dans les années 1930, l’Anglais George Stewart Callendar, membre de la Royal Metorological Society, estime que les 10 % de hausse de CO2 observés dans l’atmosphère de 1890 à 1938 (en 52 ans de révolution industrielle basée sur la combustion du charbon) sont l’une des causes de la tendance au réchauffement observé au cours de la même période. Dans la seconde moitié du XXe siècle, « les progrès des systèmes numériques et les observations de plus en plus en plus nombreuses et variées de l’état de l’atmosphère et des milieux connexes…, le développement des supercalculateurs » permettent des avancées considérables dans la connaissance du climat et de ses variations, définis statistiquement « en terme de moyennes et de variabilité » sur des périodes ordinairement de 30 ans (Lire La machine climatique & Introduction à la prévision météorologique).

Cependant, la question du changement climatique ne pénètre guère la sphère médiatique. Et jamais de manière univoque. Si le magazine de vulgarisation scientifique français Science et Vie évoque en mai 1959 l’hypothèse d’un réchauffement climatique dans un article (« La Terre se réchauffe »), ce n’est que de manière anecdotique au regard des nombreux autres sur la menace atomique, ou le ski nautique. Des années 1950 à la fin des années 1970, c’est davantage à la crainte d’un retour du grand froid que les médias américains ou européens se font l’écho. L’inquiétude prend en partie appui sur les théories mathématiques du climat développées par le géophysicien croate Mitulin Milankovic qui prévoit le retour cyclique des grandes périodes de glaciation en fonction des variations (connues) de l’orbite et de la rotation terrestre (excentricité variable de l’orbite, obliquité variable de l’écliptique, et précession de l’axe de la Terre) (Lire La théorie astronomique des climats). Mais elle fait surtout écho à des phénomènes conjoncturels : un contexte international porteur (la « Guerre froide », la peur de l’hiver nucléaire [20], une baisse des températures (entre 1940 et la fin des années 1970 ou la crise énergétique durant les années 1970. Lors du grand hiver de 1954, l’appel de l’abbé Pierre émeut toute la France. Alors que la grande majorité des articles scientifiques publiés entre 1965 et 1979 prévoyaient que la Terre se réchaufferait à mesure que les niveaux de dioxyde de carbone augmenteraient – comme elle l’a d’ailleurs fait -, Time titre à plusieurs reprises (décembre 1973, janvier 1977, décembre 1979) sur « The Big Freeze ». En juin 1974, le même magazine, tout comme en France Science et Vie, évoquent l’éventualité d’un nouvel âge de glace, le magazine français proposant même de lutter contre cette évolution… en faisant fondre l’Arctique ! Newsweek n’est pas en reste dans un article de 1975 intitulé « The cooling world » : « Après trois quarts de siècle de conditions extrêmement douces, le climat de la Terre semble se refroidir » [21].

3.2. Du GIEC à la COP 21

Au même moment pourtant, un autre débat commençait à prendre corps dans le monde scientifique. Des chercheurs commencent à alerter sur les dangers potentiels des émanations de CO2 : ainsi l’Allemand Hermann Flohn [22], ou le Suédois Bert Bolin. D’autres restent encore plus nuancés. En 1973, dans l’émission de télévision Les dossiers de l’écran, Claude Lorius, un pionnier français des glaces polaires, accepte de discuter de la « possibilité de changement de 2 à 3° centigrades lié au CO2. Il y a bien des gens qui trouvent que c’est surestimé ». Mais quand il évoque les 20 milliards de tonnes de CO2 rejetées dans l’atmosphère, son contradicteur, le commandant Cousteau réagit : « Oh ! C’est du baratin… On commence à me casser les oreilles avec cette histoire de CO2. Il y a des risques bien plus graves qui sont les pluies de scories » [23].

Les inquiétudes des scientifiques trouvent cependant leur place en 1972 dans le Rapport Meadows, commandé par le Club de Rome deux ans plus tôt, en particulier l’épuisement des ressources naturelles non-renouvelables et la dégradation de l’environnement, en relation avec l’accélération de l’industrialisation et la forte croissance de la population mondiale. Mais en 1979, la première Conférence mondiale sur le climat, organisée à Genève, ne trouve que peu d’écho dans la sphère politique ou médiatique.

Ce n’est qu’au début des années 1980, à la suite notamment de l’été très chaud de 1983, que la question émerge sur la place publique. Dès 1979, est remis au président Jimmy Carter un rapport commandé en 1979 à l’Académie des sciences américaines et réalisé sous la direction de Jule Charney, directeur du service météorologie du MIT. Le rapport conclut à la réalité d’un changement climatique induit par les activités humaines et hausse du CO2 : « Si le dioxyde de carbone continue à s’accumuler dans l’atmosphère, le groupe d’expert ne voit aucune raison de douter que des changements du climat en résulteront, ni aucune raison de penser qu’ils seront négligeables… Attendre pour voir avant d’agir signifie attendre qu’il soit trop tard » [24]. Si la nouvelle administration américaine de Ronald Reagan ne donne aucune suite à ce rapport, en France une première rencontre internationale sur l’évolution du climat planétaire est organisée en 1984 à l’École des Mines, à l’initiative de Pierre Lafitte. Les ambitions politiques prennent corps en 1988 avec la création du GIEC (Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat) dont Bert Bolin, un des rédacteurs du rapport Charney, prend la présidence, qui rend son premier rapport en 1990. Lors de la Conférence de Rio de 1992, son second rapport conduit à l’élaboration de l’Agenda 21 (2500 recommandations à mettre en œuvre au XXIe siècle, et deux conventions cadre, sur le climat et la diversité biologique).

Progressivement, les médias s’emparent de la question. En France, le magazine Géo titre en octobre 1984 « « La Terre se réchauffe », mais le principal article porte encore un point d’interrogation : « La planète des hommes brûle-t-elle ? » : « En définitive », conclut l’auteur de l’article, « Rien ne prouve que le climat de la planète soit aujourd’hui de ces fluctuations naturelles qui ne sont peut-être que les lointains contrecoups de la dernière déglaciation, des oscillations autour d’un nouveau point d’équilibre. Si nous éprouvons quelque difficulté à le percevoir ainsi, c’est simplement parce que, au regard des temps géologiques, la vie humaine est décidemment trop courte ». En 1988, Newsweek est plus affirmatif : « Effet de serre. Danger. Plus d’été très chauds en vue ». « The Global Warming. Survival Guide : 51 Things you can do make a Difference » titre pour sa part Time en avril 2009.

En 2007, le 4e rapport du GIEC annonce que la probabilité que le réchauffement climatique soit dû aux activités humaines est supérieure à 90%. Dans son 5e rapport, il insiste, à côté du CO2, sur le rôle du méthane (produit par les ruminants, les rizières, les fuites d’exploitation du gaz naturel et le dégel du pergélisol). A quantité égale, le méthane produit un réchauffement plus puissant que le CO2, mais les émissions de méthane sont beaucoup plus faibles, et donc les émanations de CO2 induites par les activités humaines, ont nettement plus d’influence sur le réchauffement global.

Le succès politique que constitue l’accord de la COP 21 ne signifie pourtant pas une adhésion unanime aux objectifs. Si la Chine s’est engagée délibérément dans l’application de l’accord, le président américain, Donald Trump, élu à la fin de 2016, ne fait que peu de cas des arguments écologiques et économiques. Dès juin 2017, il annonce sa volonté de se retirer de l’accord de Paris. Outre les enjeux stratégiques et politiques, ces oppositions sont portées par le développement de discours dits « climatosceptiques », et recouvrent deux réalités. La première est la remise en cause même du réchauffement global par certains intérêts marchands (« Le changement climatique est une invention des Chinois pour nuire à l’économie américaine »), certaines églises (des Évangélistes américains) ou certains scientifiques, notamment en France, avec Claude Allègre [25] et Vincent Courtillot. C’est un refroidissement planétaire qui nous attend, et non un réchauffement, continuent aussi à dire certains savants russes [26]. Mais ce discours a de moins en moins d’écho parmi les citoyens de la planète. La seconde réalité est la capacité des sociétés à accepter le rôle de l’homme dans cette évolution et, contre la défense égoïste d’intérêts économiques ou de conforts individuels, les changements de comportements indispensables pour faire face au défi climatique.

Aussi, l’action collective reste-t-elle très inégale selon les pays. Si la Chine semble persévérer dans l’engagement pris à Paris en décembre 2015, le président américain Donald Trump a choisi de se retirer de l’accord sur le climat. Le nouveau président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé à l’automne 2018 vouloir en faire autant. Même dans les pays où les populations sont les plus sensibles à la menace climatique, les gouvernements peinent souvent à faire accepter les mesures nécessaires et les efforts qu’elles imposent. « La maison brûle et nous regardons ailleurs » déclarait le président jacques Chirac au Sommet de la terre à Johannesburg le 2 septembre 2002. Son appel reste toujours d’actualité.

4. Messages à retenir

- Jusqu’au XVIIIe siècle, l’idée que le climat pouvait changer durablement dans le temps restait hors de la représentation des individus. Seules les « intempéries », les dérèglements violents, interpelaient les hommes qui leur donnaient des interprétations anthropocentriques de nature religieuse.

- Avec la naissance de la météorologie, les scientifiques cherchèrent à comprendre les « règles » des climats, tout comme Newton avait trouvé celles de l’attraction.

- A partir du milieu du XVIIIe siècle, les observations incitèrent à suggérer que l’action humaine pouvait avoir une influence sur le climat. Pour les uns, singulièrement dans le monde colonial, les déforestations favorisaient un réchauffement climatique et étaient favorables au développement agricole ; d’autres au contraire dénoncèrent à partir du début du XIXe siècle le caractère destructeur de cette intervention humaine.

- Au XIXe siècle, les physiciens commencèrent à lier de manières plus certaines les changements climatiques à l’action humaine, singulièrement l’augmentation du CO2 résultant de la combustion des combustibles fossiles et du développement industriel. Prix Nobel en 1902, Svante Arrhenius voit dans ce réchauffement la promesse d’un avenir radieux.

- Si dans les deux premiers tiers du XXe siècle, le développement des observations scientifiques permet des avancées considérables dans la connaissance du climat et de ses variations, définis statistiquement, la crainte d’un retour du grands froids reste largement présente dans les imaginaires collectifs.

- A partir des années 1970, des chercheurs (dont Bert Bollin) commencent à alerter sur les dangers potentiels des émanations de CO2. La création du GIEC en 1988, dont Bert Bollin devient le premier président, vient incarner la prise en compte internationale de cette menace. En 2015, lors de la COP 21, un premier accord universel est approuvé à l’unanimité par 196 délégations qui témoigne d’un consensus grandissant sur les origines anthropiques du réchauffement actuel.

- Cette prise de conscience toutefois va se heurter à des intérêts économiques, religieux ou politiques, comme en témoignent les difficultés des États à mettre en œuvre les dispositifs de la COP 21 et plus encore l’élection du président Donald Trump aux USA.

Notes et références

Image de couverture. Colbert présente à Louis XIV les membres de l’Académie royale des sciences crée en 1667, huile sur toile par Henri Testelin (1616 – 1695), Château de Versailles (Domaine public).

[1] FIERRO A. (1991), Histoire de la météorologie, Paris, Denoël, p. 31-55.

[2] FAVIER R. (2006), « Les hommes et la catastrophe dans la France du XVIIe siècle », in MONTEMAYOR J. (dir.), Les sociétés anglaises, espagnoles et françaises au XVIIe siècle, Paris, Ellipses, p. 263-274 ; « Sociétés urbaines et culture du risque. Les inondations dans la France d’Ancien Régime », in WALTER F, FANTINI B. et DELVAUX P. (dir.), Les cultures du risque (XVIe-XXIe siècle), Presse d’histoire suisse, Genève, 2006, p. 49-86.

[3] LACHIVER M. (1991), Les années de misère. La famine au temps du Grand Roi, Paris, Fayard, p. 516 et 510.

[4] FAVIER R. (2008), « Penser le changement climatique au siècle des Lumières », in LAMARRE D., Climat et risques. Changement d’approches, Paris, Lavoisier, p. 9-23.

[5] Pour mettre en relation ces notions anciennes avec le discours contemporain, voir KRINNER Gerhard (2019), La machine climatique, Encyclopédie de l’Environnement, [en ligne ISSN 2555-0950] url : https://www.encyclopedie-environnement.org/climat/la-machine-climatique/.

[6] Encyclopédie méthodique, médecine, par une société de médecins, Paris, Panckoucke, 1792, p. 878.

[7] Histoire de l’Académie…, 1743, p. 15-16.

[8] MONTESQUIEU (1719), Projet d’une histoire de la Terre ancienne et moderne, texte établi, présenté et annoté par Lorenzo Bianchi, in œuvres complètes de Montesquieu, volume 8, œuvres et écrits divers, tome I, Voltaire Foundation, 2003.

[9] Histoire de l’Académie…, 1765.

[10] BUFFON G.-L. (1778), Époques de la nature, dans : Supplément à l’Histoire naturelle, vol. V, p. 243-244.

[11] GROVE R. H. (1997), Ecology, climate and Empire : colonialism and global environmental history, 1400-1940, Cambridge, White Horse Press ; FRESSOZ J.-B. et LOCHER F. (2015), L’agir humain sur le climat et la naissance de la climatologie historique, XVe-XVIIIe siècles, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 62, p. 48-78.

[12] Histoire de l’Académie…, 1746, p. 91.

[13] FRESSOZ J.-B. et LOCHER F. (2015), L’agir humain sur le climat et la naissance de la climatologie historique, XVe-XVIIIe siècles, op. cit.

[14] RAMOND de CARBONNIERES L. (1781), Lettres de M. William Coxe à M. W. Melmoth sur l’état politique, civil et naturel de la Suisse, traduit de l’Anglois, à Paris, chez Belin.

[15] FRESSOZ J.-B. et LOCHER F. (2015), L’agir humain sur le climat et la naissance de la climatologie historique, XVe-XVIIIe siècles, op. cit.

[16] BOURGUET N.-M. (1993), « L’image des terres incultes : la lande, la friche, le marais », in CORVOL A., La nature en Révolution, 1750-1800, Paris, L’Harmattan ; GRANET-ABISSET A.-M. (2005), « La bataille des bois. Enjeux sociaux et politiques de la forêt pour les sociétés rurales en France au XIXe siècle », in TANGUY J.-F. (dir.), Les campagnes dans les évolutions sociales et politiques en Europe des années 1830 à la fin des années 20, Paris, Ellipses.

[17] RAUCH F.-M. (1802), Harmonie hydrovégétale et météorologique, Paris, Levrault, 2 vol., 375 et 299 p. ; LARRERE R. (1985), L’utopie forestière de François-Antoine Rauch, Paris, INRA.

[18] Dr FUSTER (1845), Des changements dans le climat de la France. Histoire de ses révolutions météorologiques, Paris, Capelle, Libraire – Éditeur, 503 p.

[19] ARRHENIUS S. (1910), L’évolution des mondes, Paris, C. Béranger, V-246 p.

[20] Voir ainsi la bande dessinée SOS Météores de Edgard P. Jacobs, parue en 1958-1959, Editions du Lombard, Belgique

[21] http://www.denisdutton.com/cooling_world.htm

[22] FLOHN H. (1969), Climate and Weather, World Univ. Library, New York.

[23] https://www.ina.fr/video/I07151948

[24] National Research Council, Carbon Dioxide and Climate: A Scientific Assessment, Washington, DC, The National Academies Press, 1979.

[25] ALLEGRE C. (2010), L’imposture climatique, ou la fausse écologie, Paris, Plon.

[26] Sputnik.com, 18 novembre 2017.

L’Encyclopédie de l’environnement est publiée par l’Association des Encyclopédies de l’Environnement et de l’Énergie (www.a3e.fr), contractuellement liée à l’université Grenoble Alpes et à Grenoble INP, et parrainée par l’Académie des sciences.

Pour citer cet article : FAVIER René (20 août 2019), Penser le changement climatique (16e-21e siècles), Encyclopédie de l’Environnement. Consulté le 27 mars 2025 [en ligne ISSN 2555-0950] url : https://www.encyclopedie-environnement.org/climat/penser-le-changement-climatique-16e-21e-siecles/.

Les articles de l’Encyclopédie de l'environnement sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons BY-NC-SA qui autorise la reproduction sous réserve de : citer la source, ne pas en faire une utilisation commerciale, partager des conditions initiales à l’identique, reproduire à chaque réutilisation ou distribution la mention de cette licence Creative Commons BY-NC-SA.