Phosphore et eutrophisation

PDF

Sans phosphore, la vie n’est pas possible. Élément fondamental du vivant, il est indispensable aux écosystèmes naturels comme à la production agricole. Les activités humaines (agriculture, eaux usées, expansion urbaine, industries) modifient cependant profondément son cycle. Parmi les conséquences, les écosystèmes aquatiques se dérèglent, des algues prolifèrent puis se décomposent en consommant l’oxygène nécessaire à de nombreuses espèces : c’est ce qu’on appelle l’eutrophisation. Par ailleurs, le phosphore n’est pas une ressource renouvelable. A l’échelle mondiale, les estimations de consommation future prévoient un épuisement des gisements phosphatés d’ici un à deux siècles. Le contrôle des flux de phosphore dans l’environnement s’avère ainsi primordial pour restaurer des milieux dégradés et pour sécuriser la nutrition de l’humanité. Cet article présente les mécanismes clés du cycle du phosphore, les solutions de restauration et les enjeux de gestion de cette ressource à moyen terme.

1. Comment fonctionne le cycle du phosphore ?

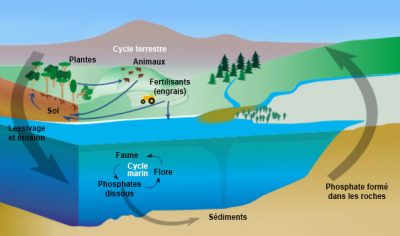

Le phosphore est un composant essentiel de la matière vivante (ADN, membranes cellulaires, enzymes, os, ATP) mais c’est un élément rare dans l’environnement naturel (< 0.1% de la masse des roches terrestres). On le trouve sous forme de phosphates de calcium, de fer et d’aluminium dans les roches volcaniques et sédimentaires. Sur les surfaces continentales, les phosphates sont mis en solution par l’altération de ces roches sous l’effet de l’eau de pluie. Les végétaux prélèvent les phosphates ainsi solubilisés et les utilisent pour produire de la matière organique lors du processus de biosynthèse. Le phosphore est ensuite transféré le long de la chaîne alimentaire par consommation des plantes par les animaux. Il est de nouveau solubilisé grâce à la décomposition de la matière morte par les microorganismes.

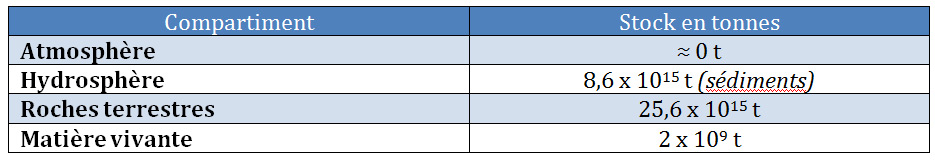

Le phosphore, qui ne présente pas de phase gazeuse, a une forte affinité pour les particules des sols et des sédiments (Tableau 1). Lié au transport des sédiments dans les milieux aquatiques, le phosphore issu des continents sédimente dans les fonds océaniques. Son cycle global naturel n’est donc pas complétement à l’équilibre entre pertes continentales et accumulation dans les fonds océaniques. On le dit par nature « ouvert » à l’échelle de la biosphère. Ce qui le différencie nettement du cycle naturel de l’azote, qui parcourt une véritable boucle entre l’atmosphère et les autres compartiments de la Terre. En introduisant des phosphates issus de l’exploitation minière des roches phosphatées (engrais phosphatés et phosphates utilisés comme détergents dans les lessives), l’homme amplifie le déséquilibre du cycle naturel du phosphore.

Tableau 1. Répartition du phosphore dans les grands compartiments de la terre.

2. Quelles sont les formes du phosphore ?

Le phosphore se retrouve sous forme dissoute ou particulaire. Le phosphore dissous comprend les formes minérales d’ions orthophosphates (ions mono-orthophosphates HPO42- et di-orthophosphates H2PO43-), et les formes organiques en cours de minéralisation de la matière morte (phosphoprotéines, phospholipides). Les ions orthophosphates (classiquement désignés PO43-) jouent un rôle essentiel pour le fonctionnement des écosystèmes car ils constituent la seule forme biodisponible pour les végétaux. Ils sont présents dans les eaux interstitielles des sols et des sédiments et dans la colonne d’eau des milieux aquatiques. Prélevés par les végétaux pour produire de la matière organique (biosynthèse), ils sont ensuite libérés par minéralisation de la matière morte sous l’action des bactérie hétérotrophe.

Les concentrations en orthophosphates des milieux naturels sont très faibles de l’ordre de 10 µg phosphore/litre (cas des lacs alpins ou des eaux marines pélagiques). Dans les milieux très perturbés par les activités humaines, elles peuvent atteindre plusieurs centaines de µg phosphore/litre.

Le phosphore particulaire est soit organique, soit minéral. La fraction organique correspond à l’ensemble des phosphates de la matière organique animale et végétale, vivante ou en voie de minéralisation (figure 2). Elle peut représenter une part importante du phosphore particulaire : jusqu’à 50 % dans des sédiments de rivière en zone agricole par exemple. La fraction inorganique peut être présente sous deux formes ; le phosphore cristallisé (sels de calcium, de fer ou d’aluminium) qui compte parmi les formes les moins solubles et le phosphore fixé ou adsorbé à la surface des particules et de ses constituants (carbonate de calcium, hydroxydes de Fer et d’Aluminium, argile, matière organique).

Ces formes fixées ou adsorbées, mobilisables, sont en échange permanent avec les formes dissoutes grâce aux mécanismes d’adsorption et de désorption. Dans les milieux aquatiques, cette propriété des particules à échanger des ions conditionne fortement les concentrations en orthophosphates. En effet ces ions sont très sensibles aux capacités d’adsorption des particules (surface totale d’échange, taille des particules). Les particules jouent donc un rôle « tampon » des concentrations en ions orthophosphates.

3. Quelles sont les sources de phosphore issues des activités humaines ?

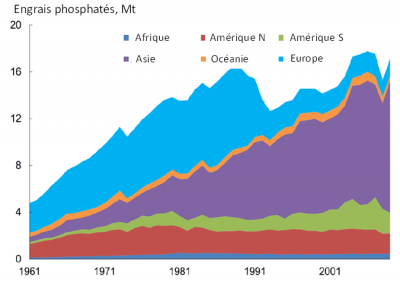

Comme tous les êtres vivants, l’homme a besoin de phosphore. Sa ration quotidienne alimentaire est de l’ordre de 1,5 g de phosphore. L’augmentation de la population mondiale a considérablement accru les besoins alimentaires. Pour nourrir l’humanité, l’agriculture a connu une large croissance au siècle dernier et s’est progressivement intensifiée et industrialisée. Pour maintenir élevée la productivité des systèmes agricoles dans ce contexte, le phosphore du sol prélevé par les cultures doit être renouvelé.

Par ailleurs la baisse des coûts de production à partir des années 1960, a généralisé l’utilisation du phosphate minéral dans des produits usuels industriels (agroalimentaire, allumettes, métallurgie, détergents sous forme de polyphosphates dans les lessives). L’utilisation des polyphosphates dans les lessives a entrainé une très forte augmentation de la quantité de phosphore dans les eaux usées domestiques. L’utilisation des polyphosphates a été progressivement abandonnée en Europe depuis la fin du 20e siècle.

Introductions récentes et massives de phosphore dans l’environnement, érosion des terres cultivées (sources diffuses) et augmentation des eaux usées domestiques (sources ponctuelles) contribuent à l’accroissement rapide des concentrations en phosphore dans les milieux aquatiques. Des stocks importants se sont constitués dans l’environnement comme les sols agricoles surfertilisés ou les sédiments des rivières qui accumulent le phosphore. La compréhension de cette nouvelle distribution des stocks de phosphore à la surface de la planète est cruciale pour une meilleure gestion de cette ressource limitée et non renouvelable [1].

4. Excès de phosphore et eutrophisation

Les nuisances environnementales occasionnées par le phosphore, notamment dans les milieux aquatiques, renforcent l’intérêt porté à cet élément depuis plusieurs décennies. On le considère comme le principal responsable du processus d’eutrophisation. Étymologiquement le mot eutrophisation signifie « bien nourri ». On entend par le terme eutrophisation la conséquence d’une hyperfertilisation des eaux en éléments nutritifs (phosphore et azote) dont le point ultime est la dystrophisation (déséquilibre écologique) [2]. L’eutrophisation se manifeste par une augmentation de la biomasse algale et une désoxygénation de la colonne d’eau, elle-même provoquée par minéralisation hétérotrophe de la matière organique produite.

L’eutrophisation concerne les cours d’eau, les lacs mais aussi les zones côtières. En outre, l’eutrophisation peut conduire à un bouleversement de la structure des peuplements planctoniques. Par exemple, la prolifération d’algues indésirables telles les Dinophycées et les Cyanobactéries, dont certaines espèces peuvent produire des toxines. La désoxygénation peut quant à elle favorise le relargage des polluants associés aux sédiments (métaux, micropolluants). Sans compter les impacts économiques pour les zones de baignade (algues toxiques) et la production d’eau potable (obstruction des filtres de pompage, établissement de faune parasitaire dans les réseaux, développement de goûts et d’odeurs incompatibles avec la notion de consommation, etc..).

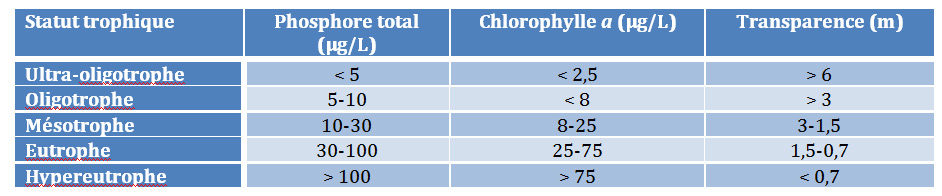

Dès les années 1960, de nombreux cas d’eutrophisation sont rapportés dans le monde. Dans un premier temps les études ont été menées sur les milieux lacustres (lacs et barrages réservoirs) où les perturbations sont les plus fortes comme les grands lacs nord-américains ou, plus près de chez nous, les grands lacs alpins (Léman, Bourget et Annecy). Ces nombreux travaux aboutissent à une classification de l’intensité des perturbations basée sur les principaux indicateurs de l’état trophique des plans d’eau (Tableau 2).

Tableau 2. Valeurs seuils de classification de l’état trophique des plans d’eau

Chlorophylle a : indicateur de l’intensité du développement algal dans les eaux.

Transparence : limite de pénétration de la lumière.

Ces valeurs seuils permettent de hiérarchiser les plans d’eau. On désigne par oligotrophe un milieu pauvre en matière nutritive en référence à sa concentration en phosphore. Un milieu hypereutrophe est, au contraire, le stade ultime de dégradation. Le terme mésotrophe fait état d’un milieu transitoire entre ultra-oligotrophe et hypereutrophe. Dans les rivières, l’attention portée aux problèmes d’eutrophisation est plus récente. Les rivières sont en effet considérées comme des systèmes auto-épurateurs, capables de digérer er d’évacuer loin vers l’aval les perturbations subies en un point donné du réseau hydrographique. Pourtant, le problème est bien réel dans les grandes rivières, avec la prolifération de micro-algues (phytoplancton), comme dans les plus petites, où prolifèrent plutôt les plantes aquatiques (macrophytes). De plus, les apports importants de nutriments dans les fleuves et rivières se répercutent inévitablement sur les milieux côtiers récepteurs, les lagunes, les fjords, estuaires, eux-mêmes sujets à de graves problèmes d’eutrophisation à l’échelle mondiale.

5. Comment restaurer les milieux eutrophisés ?

Appliquée très efficacement à partir des années 1980 pour restaurer les eaux du lac Léman à la frontière franco-suisse, cette politique de gestion a par exemple permis de réduire progressivement les concentrations de phosphore dans les eaux du lac (Figure 5). Pour atteindre l’objectif de réduction de l’eutrophisation fixé par la CIPEL (Commission Internationale pour la Protection des Eaux du Léman), les efforts se sont également tournés vers la gestion des sources diffuses provenant des bassins versants agricoles.

Avec l’accumulation de phosphore dans les sols agricoles, et malgré des mesures de limitation de l’érosion (bandes enherbées) et de réduction des apports en engrais phosphatés, le problème des sources diffuses d’origine agricole reste d’actualité [3]. Les mécanismes de transfert du phosphore d’origine agricole font toujours l’objet d’études pour identifier le rôle de l’hydrologie sur les modes de transport. On note que le processus de restauration est très long (plusieurs décennies) depuis le diagnostic, la prise de décision et l’action jusqu’aux résultats visibles.

Jusqu’où faut-il aller dans la réduction des apports en phosphore aux milieux aquatiques ? N’allons-nous pas changer radicalement le fonctionnement des milieux aquatiques ? La question de la réduction des apports de phosphore s’est invitée récemment dans le débat public en Europe. En témoignent les revendications des pêcheurs professionnels du lac Léman qui observent une baisse des stocks de poissons depuis plusieurs années et demandent plus de phosphore dans le lac pour accroitre la productivité de l’écosystème [4].

Si l’eutrophisation régresse en Europe, la situation est critique dans certaines régions mondiales émergentes où croissance urbaine et développement agricole, extrêmement rapides, ne prennent pas encore en compte la qualité environnementale.

Références et notes

[1] Némery J. & Garnier J. (2016). The fate of phosphorus. Nature Geoscience, 9,343-344. (doi:10.1038/ngeo2702). Disponible sur https://www.researchgate.net/publication/301272933_Biogeochemistry_The_fate_of_phosphorus

[2] Vollenweider, R.A. (1968). Scientific fundamentals of the eutrophication of lakes and flowing waters, with particular reference to nitrogen and phosphorus as factors of eutrophication. O.C.D.E. Paris, Technical Report, DA 5/SCI/68.27, 250 p

[3] Schoumans OF., Chardon WJ., Bechmann ME., Gascuel-Odoux C., Hofman G., Kronvang B., Rubæk GH., Ulén B., Dorioz JM. (2014) Mitigation options to reduce phosphorus losses from the agricultural sector and improve surface water quality: A review. Science of the Total Environment, 468–469, 1255–1266.

[4] Les lacs sont-ils devenus trop propres pour les poissons ? Bulletin de l’ASL n°84 juin 2012

L’Encyclopédie de l’environnement est publiée par l’Association des Encyclopédies de l’Environnement et de l’Énergie (www.a3e.fr), contractuellement liée à l’université Grenoble Alpes et à Grenoble INP, et parrainée par l’Académie des sciences.

Pour citer cet article : NEMERY Julien (27 juin 2018), Phosphore et eutrophisation, Encyclopédie de l’Environnement. Consulté le 31 mars 2025 [en ligne ISSN 2555-0950] url : https://www.encyclopedie-environnement.org/eau/phosphore-et-eutrophisation/.

Les articles de l’Encyclopédie de l'environnement sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons BY-NC-SA qui autorise la reproduction sous réserve de : citer la source, ne pas en faire une utilisation commerciale, partager des conditions initiales à l’identique, reproduire à chaque réutilisation ou distribution la mention de cette licence Creative Commons BY-NC-SA.