Lichens et qualité de l’environnement

PDF

Dépourvus de structures physiques protectrices, comme la cuticule des végétaux, les lichens baignent dans leur environnement. L’eau de pluie et l’air pénètrent directement au sein l’organisme, les poussières sont piégées entre les filaments mycéliens et les composés spécifiques formés par les lichens fixent les polluants. En raison de leur capacité à réagir aux polluants atmosphériques à différents niveaux, de leur faible taux de croissance, de leur longévité et de leur capacité à indiquer la présence de ces polluants, les lichens constituent de véritables « éponges » récupérant les composés présents dans l’atmosphère toute l’année durant et tout au long de leur vie. Ces particularités ont conduit les scientifiques à utiliser certains lichens pour suivre la qualité des milieux dans lesquels ils vivent. Ils apportent une contribution intéressante à l’évaluation des risques environnementaux et sanitaires.

1. Pourquoi les lichens ?

Les lichens sont des organismes très bien adaptés à l’étude de la pollution atmosphérique gazeuse ou particulaire car ils présentent diverses caractéristiques anatomiques et physiologiques particulièrement favorables (Lire Les lichens, de surprenants organismes pionniers ; Figure 1) :

- absence de cuticule, de stomates et de vaisseaux conducteurs,

- présence d’un cortex riche en mucilages [1],

- reviviscence,

- activité photosynthétique toute l’année,

- croissance lente.

- à partir de l’observation de la flore lichénique sur les troncs d’arbres, on peut établir le niveau de qualité de l’air ambiant (lichens bioindicateurs) ;

- certaines espèces peuvent accumuler différents polluants et sont utilisés comme capteurs (lichens bioaccumulateurs) ;

- l’atteinte des fonctions physiologiques peut être mise en évidence (lichens biomarqueurs).

2. Lichens bioindicateurs

2.1. De l’estimation de la pollution atmosphérique par SO2 à l’établissement d’un indice de qualité environnementale

Entre 1866 et 1896, Nylander constata la disparition totale des lichens dans le Jardin du Luxembourg à Paris qui étaient à l’origine au nombre d’une trentaine d’espèces [2]. Seuls subsistaient des algues vertes du genre Desmococcus. Cette disparition s’est avérée résulter de l’effet du dioxyde de soufre (SO2), polluant émis par l’utilisation du charbon dans le chauffage remplaçant le bois et l’évolution industrielle.

A partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, la raréfaction des lichens n’a fait qu’augmenter au cours des années, dans les villes et à proximité des sites industriels, marquée par la disparition des espèces de lichens sensibles comme les Usnées et la persistance d’espèces tolérantes.

Différentes méthodes d’estimation de la pollution atmosphérique ont été mises au point:

- Des méthodes qualitatives : mise au point d’échelles de correspondances lichens-pollution/qualité de l’air,

- Des méthodes quantitatives : calcul d’un indice de qualité de l’air.

2.2. Méthodes qualitatives

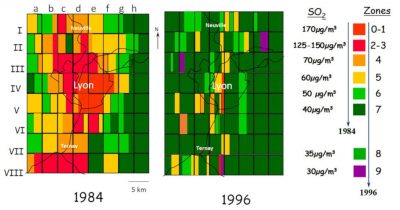

A la fin des années 80, la quantité de dioxyde de soufre atmosphérique a nettement diminué, les lichens ont commencé à faire leur réapparition sur les arbres du Jardin du Luxembourg, [4] puis dans d’autres villes de France (Figure 3).

La méthode d’Hawksworth et Rose ne pouvait donc plus être utilisée. C’est à cette époque que prend naissance une approche basée, non plus sur les espèces lichéniques, mais sur l’observation des communautés d’espèces permettant d’établir une échelle d’éco-diagnostic, où les lichens apparaissent non plus comme indicateurs d’un seul polluant mais indicateurs de la qualité de l’air. Dans cette méthode, une trentaine d’espèces sont réparties en 7 zones partant de la zone A (qualité de l’air très médiocre) à la zone G (zone de très bonne qualité de l’air). Cette procédure a été appliquée dans la moitié nord de la France, dans la région lyonnaise, etc.

2.3. Méthodes quantitatives

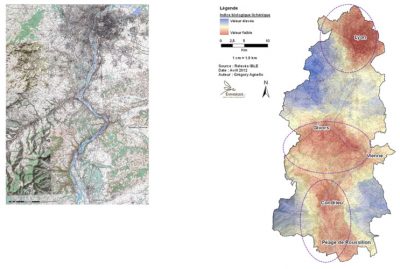

Par la suite, on est passé à l’étude de la diversité lichénique comme indicateur de la qualité environnementale. En 2000, 11 scientifiques européens se sont réunis pour élaborer un protocole unique, défini sur une stratégie d’échantillonnage conforme aux règles statistiques et évitant toute subjectivité de l’observateur. [7]

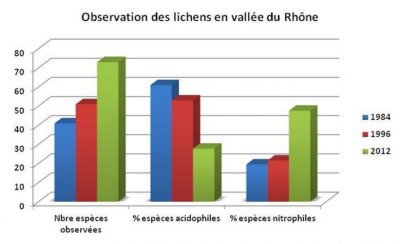

Depuis, une norme AFNOR a été mise au point d’abord à l’échelle de la France puis à l’échelle européenne. [8] Cette nouvelle méthodologie est basée sur un Indice Biologique Lichens Epiphytes (IBLE) calculé à partir de l’appréciation de la présence/absence, de la fréquence et du recouvrement des espèces (Figure 5). [5]

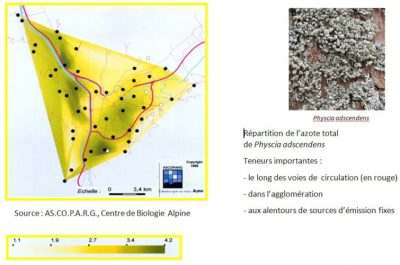

2.4. Pollutions azotée & par l’ozone

La pollution azotée favorise le développement des espèces plus ou moins nitrophiles, aux dépens des espèces acidophiles. Une des premières études a été réalisée sur la basilique de Notre-Dame de l’Epine (Marne) dont les parois se sont recouvertes progressivement de nombreuses espèces lichéniques nitrophiles, à la suite d’un changement de pratiques culturales dans le proche environnement.

Une méthodologie identique a été établie pour l’ozone pour lequel a été établie une échelle de sensibilité de 4 classes en région grenobloise. [ref 10]

3. Bioaccumulation et biomarquage

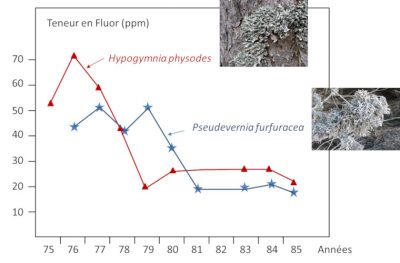

L’accumulation du fluor émis par les usines d’aluminium des vallées alpines a été particulièrement recherchée chez les lichens dans les années 1970-90. Les travaux ont permis la mise en évidence de la répartition du fluor dans l’espace (cartographies) et dans le temps (Figure 7). [11]

Les rejets des activités industrielles, comme les usines d’incinération ont été bien observés dans le département de l’Isère [13] ainsi que sur le littoral Dunkerquois. [14]

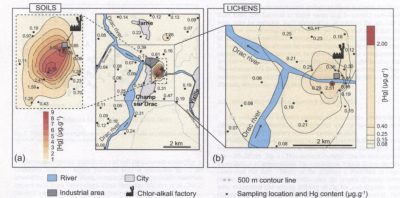

Les dépôts de mercure atmosphérique émanant d’une usine de chlore-alcali ont été mesurés dans du Xanthoria parietina. Les résultats ont montré que les concentrations en mercure diminuaient à mesure que l’on s’éloignait de l’usine avec un rayon de contamination de 2 km (Figure 9). [15]

Les éléments radioactifs aussi peuvent s’accumuler dans les lichens. Les premiers travaux ont été conduits dans les années 1950-1970, durant lesquelles ont eu lieu les essais nucléaires surtout dans l’ex URSS et ont été analysées les retombées de radioéléments dans l’atmosphère (surtout 90Sr et 137Ce). [17]

Après l’accident de Tchernobyl de 1986, des troupeaux de rennes ont été contaminés par suite de l’ingestion de lichens contaminés par les éléments radioactifs. Afin d’éviter que la population humaine qui consommait la viande de renne ne se contamine à son tour, des troupeaux entiers ont été abattus.

Par leur effet « mémoire » des activités humaines, on peut aussi utiliser avec succès des échantillons d’herbier pour analyser divers polluants organiques ou inorganiques, des éléments radioactifs, etc.

Dans les régions où les lichens sont rares ou absents, la technique de transplantation [18] peut être appliquée efficacement, surtout dans le cas des lichens corticoles. En effet, elle peut être mise en œuvre pour un suivi de la pollution atmosphérique, par exemple dans des sites de décharges d’ordures ménagères.

Une norme AFNOR a également été mise au point pour l’utilisation des lichens bioaccumulateurs. Elle décrit la méthode à mettre en œuvre pour l’échantillonnage et la préparation d’échantillons de lichens in situ pour la bioaccumulation de substances caractérisant une pollution atmosphérique.

4. Autres types de pollution

4.1. Pollution marine

En mer, divers polluants comme les hydrocarbures et les tensioactifs anioniques se répandent en formant une fine pellicule de quelques micromètres à la surface de la mer. Sur les côtes, les polluants peuvent atteindre les lichens qui présentent des dommages divers. Les lichens peuvent être utilisés comme bioindicateurs et bioaccumulateurs de la pollution par les aérosols marins sur le littoral méditerranéen.

4.2. Pollution des eaux douces

4.3. Pollution des sols

Certains lichens terricoles tolérants peuvent se développer sur des sols contenant des éléments métalliques et sont donc indicateurs de la présence de ces métaux. Ainsi Diploschistes muscorum, Cladonia et Stereocaulon, entre autres tolèrent des teneurs élevés de métaux dans le sol. Vezdaea leprosa est une espèce particulièrement inféodée à la présence de zinc car elle se trouve souvent à proximité des glissières en zinc de sécurité routière. (Figure 10).

5. Des systèmes modèles pour l’évaluation des risques environnementaux et sanitaires ?

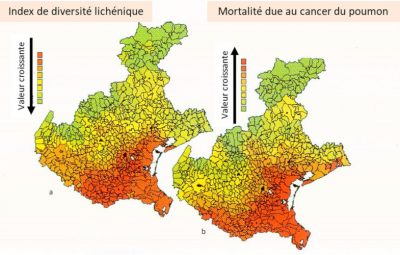

- Des travaux conduits en Italie (Vénétie) [20] ont montré une étroite corrélation entre la mortalité due au cancer du poumon chez des hommes de moins de 55 ans et l’indice de biodiversité lichénique. Ainsi, en comparant les deux cartes de la Figure on voit que la région où il y a un indice de diversité fort de lichens c’est-à-dire beaucoup de lichens (zone verte) donc un bon environnement, il y a peu de cancers du poumon. Lorsque l’indice est faible, donc peu de lichens (zone rouge), la qualité environnementale est médiocre et le taux de mortalité due au cancer du poumon est plus élevé.

- Plus récemment, à partir d’une étude menée sur le bassin industriel de Dunkerque, des chercheurs ont pu mettre en évidence une relation entre un ratio d’Imprégnation de lichens (caractérisant la situation socio-économique de la population) et le niveau de contamination des lichens en éléments traces métalliques. Les résultats obtenus ont de cette manière démontré les inégalités environnementales et sociales de santé à l’échelle d’un territoire. [21] (Lire Inégalités environnementales).

6. Messages à retenir

- Les lichens poussent dans tous les milieux, sauf en haute mer, sur les tissus des animaux vivants et en zones très polluées.

- Nylander, lichénologue finlandais, dès la fin du 19e siècle, par des observations réalisées à Paris sur les arbres du Jardin du Luxembourg fut le premier à émettre l’idée que les lichens étaient sensibles à la pollution atmosphérique. La disparition des lichens s’est avérée être le résultat de la présence du dioxyde de soufre (SO2), émis par la combustion du charbon et le développement industriel de l’époque.

- Diverses méthodes basées sur l’observation de lichens ont vu le jour permettant de détecter l’effet de la pollution atmosphérique et d’en cartographier les effets.

- Depuis les années 89-90, la diminution des émissions de SO2 a permis le retour des lichens sensibles à ce polluant. Mais d’autres polluants persistent comme les oxydes d’azote qui entrainent la propagation d’espèces lichéniques dites nitrophiles.

- Les lichens sont capables d’accumuler divers polluants tels que les métaux, des éléments organiques, des radioéléments, etc. et peuvent être utilisés comme capteurs de polluants de l’atmosphère, de l’eau ou du sol pour des analyses.

- Des normes ont été mises au point pour la bioindication lichénique et la préparation des échantillons à des fins d’analyse.

- Les lichens constituent d’excellents modèles biologiques pour l’évaluation des risques environnementaux et sanitaires.

Notes et références

Image de couverture. Platismatia glauca. (Espèce à thalle foliacé poussant sur branches et troncs de feuillus et résineux ; elle recherche une atmosphère humide et la lumière. Fuit la pollution. Fréquent du collinéen au subalpin). [Source : © J. Joyard]

[1] Substances, constituées de polysaccharides, qui gonflent au contact de l’eau en prenant une consistance visqueuse, parfois collante, semblable à la gélatine.

[2] Nylander, W. 1866 – Les lichens du Jardin du Luxembourg. Bull. Soc. Bot. Fr.,13, 364-372 : Nylander, W. 1896 – Les lichens des Environs de Paris. Ed. Schmidt, 142p.

[3] Hawksworth, DL. & Rose, F. 1970 – Qualitative scale for estimation sulphur dioxide air pollution in Great Britain and Wales using epiphytic lichens. Nature, 227, 145-148.

[4] Khalil K. 2000 – Utilisation de bioindicateurs végétaux (Lichens et tabac) dans la détection de la pollution atmosphérique de la région lyonnaise. Thèse Université Grenoble. 284p.

[5] Agnello, G., Catinon, M., Ayrault, S., Boudouma, O., Asta, J., Reynaud, S. & Tissut, M. 2014 – Suivi de l’évolution de la pollution atmosphérique cumulée d’un secteur de la vallée du Rhône. International Workshop. Air quality biomonitoring using plants and fungi. Lille Nouveau Siècle October 13-14, 23p.

[6] Leblanc, F. et De Sloover, J. 1970. Relation between industrialization and the distribution and growth of epiphytic lichens and mosses in Montreal. Can. J. Bot., 48, 1485-1496.

[7] Asta, J. Erhardt, W., Ferretti, M., Forasier, F., Kirschbaum, U. Nimis, P.L., Purvis, W., Pirintsos, S. Sheidegger, C. Van Haluwyn, C. & Wirth, V. 2002. Mapping Lichen diversity as an indicator of environmental quality. In P.L. Nimis, C. Sheidegger & P.A. Wolseley (Eds). Monitoring with lichens-Monitoring lichens. Kluwer, 273-279.

[8] Norme européenne CEN NF-EN-16413. 2014 – Biosurveillance à l’aide de lichens : évaluation de la diversité de lichens épiphytes

[9] Gombert, S., Asta, J. & Seaward, MRD. 2003- Correlation between the nitrogen concentration of two epiphytic lichens and the traffic density in an urban area. Environ. Pollut. 123, 281-290.

[10] Gombert, S., Asta, J. & Seaward, MRD. 2006 – Lichens and tobacco plants as complementary biomonitors of air pollution in the Grenoble area (Isère, southeast France). Ecol. Indic., 6, 429-443.

[11] Belandria, G. Asta, J. & Garrec, JP. 1991 – Diminutions of fluorine contents in lichens due to a regression of pollution in an alpine valley (Maurienne, Savoie, France) from 1975 to 1985. Rev. Ecol. Alp. Grenoble, tome 1, 45-58.

[12] Veschambre, S., Amouroux, D., Moldovan, M., Etchelecou, A., Asta, J. & Donard, O.F.X. 2003. Determination of metetallic polluants in atmospheric parties, wet deposition and epiphytic lichens in the Pyrenees mountains (Aspe Valley). J. Phys. IV, 107, 1341-1344.

[13] Agnello, G. Rapport d’étude. Bioaccumulation lichénique. In BIO-TOX. Campagne de surveillance 2017 autour de l’usine d’incinération de Bourgoin-Jallieu (38). Annexe 2. 46p.

[14] Cuny, D., Denayer, F.O., De Foucault, B., Schumacker, R., Colein, P. & Van Haluwyn, C., 2004. Patterns of metal soil contamination and changes in terrestrial cryptogamic communities. Environ. Pollut., 129, 391-401.

[15] Grangeon, S., S. Guédron, J. Asta, J., G. Sarret & L. Charlet. 2012- Lichen and soil as indicators of an atmospheric mercury contamination in the vicinity of a chlor-alkali plant (Grenoble, France). – Ecol. Indic. 13(1): 178-183.

[16] Augusto S., Máguas C. M., & Branquinho C. 2013 – Guidelines for biomonitoring persistent organic pollutants (POPs), using lichens and aquatic mosses -a review. Environ. Pollut, 180, 330-338.

[17] Des analyses réalisées en France en 1996, dix ans après la catastrophe de Tchernobyl, montraient encore des teneurs non négligeables de Césium 134 et 137 dans des échantillons de Pseudevernia furfuracea du Col de Porte (en Chartreuse, Isère) (J. Asta. com. pers.)

[18] La technique de transplantation consiste à prélever des lichens dans une région saine et à les installer dans un site pollué à surveiller dans l’espace et dans le temps. On installe ainsi des lichens sains dans plusieurs endroits sur le site pour des durées qui peuvent être variables (1 mois, 3 mois, un an, etc…) selon le protocole choisi afin d’effectuer les analyses des polluants accumulés.

[19] Monnet, F., Bordas, F., Deluchat, V., Chatenet, P., Botineau, M. & Baudu, M. (2005), Use of the aquatic lichen Dermatocarpon luridum as bioindicator of copper pollution: Accumulation and cellular distribution tests. Environ. Pollut., 138,3, 455-461

[20] Cislaghi, C. & Nimis, P.L. 1997 – Lichens, air pollution and lung cancer. Nature, 387, 463-464.

[21] Occelli, F., Bavdek, R., Deram, A., Hellequin, A.P., Cuny, M.A., Zwarterook, I. & Cuny, D. (2016) Using lichen biomonitoring to assess environmental justice at a neighbourhood level in an industrial area of Northern France. Ecol. Indic., 60, 781-788.

L’Encyclopédie de l’environnement est publiée par l’Association des Encyclopédies de l’Environnement et de l’Énergie (www.a3e.fr), contractuellement liée à l’université Grenoble Alpes et à Grenoble INP, et parrainée par l’Académie des sciences.

Pour citer cet article : ASTA Juliette (4 février 2025), Lichens et qualité de l’environnement, Encyclopédie de l’Environnement. Consulté le 5 avril 2025 [en ligne ISSN 2555-0950] url : https://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/lichens-qualite-de-lenvironnement/.

Les articles de l’Encyclopédie de l'environnement sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons BY-NC-SA qui autorise la reproduction sous réserve de : citer la source, ne pas en faire une utilisation commerciale, partager des conditions initiales à l’identique, reproduire à chaque réutilisation ou distribution la mention de cette licence Creative Commons BY-NC-SA.