Qu’est-ce que la nature ?

PDF

La nature est une notion courante, que tout le monde maîtrise tant qu’on ne demande pas de la définir. C’est normal : aucune définition consensuelle n’en existe, et ce terme est rejeté par la plupart des disciplines académiques, autant en sciences qu’en humanités. Pourtant, il demeure, et mieux : il est éminemment politique – et encore plus à l’heure où l’idée de « protéger la nature » se fait pressante. Dans cet article, nous tentons d’en dévoiler les mystères, retraçant son origine, son évolution et la succession d’enjeux dans lesquels il s’est retrouvé en position centrale. Le but est de dégager les différentes réalités qu’il embrasse, et les modalités particulières de notre rapport à celles-ci à l’ère des crises globales.

- 1. Comment définir la « nature » ?

- 2. Histoire d’un mot mystérieux

- 3. Diversité des usages du mot

- 4. Que protéger ?

- 4.1. Protéger la nature comme ensemble de ressources

- 4.2. Protéger la nature comme cadre de vie

- 4.3. Protéger la nature comme ensemble de paysages et monuments

- 4.4. Protéger la nature comme ensemble d’écosystèmes

- 4.5. Protéger la nature comme ensemble de conditions favorables à la vie telle que nous la connaissons

- 5. Messages à retenir

1. Comment définir la « nature » ?

Aujourd’hui encore, les encyclopédies spécialisées semblent éviter consciencieusement le concept de « nature » : c’est par exemple le cas notable de l’Oxford Dictionary of Science (2005), mais aussi de l’Encyclopedia of environmental ethics and philosophy (2008). Le Dictionnaire Encyclopédique de l’écologie et des sciences de l’environnement lui accorde trois lignes qui ne disent pas grand-chose, et le Dictionnaire de la pensée écologique (2015) prend pour sa part la précaution de spécifier ses articles (« nature en philosophie », « nature ordinaire »), contournant ainsi soigneusement l’idée de nature dans l’absolu – ce qui n’empêche pourtant pas son emploi dans de nombreux articles. Même constat du côté des philosophes : la nature ne figure pas parmi les « grandes notions de la philosophie » des principaux manuels universitaires, n’a jamais été au programme d’aucun examen ou concours français, et l’un des rares manuels à l’aborder, le Vocabulaire technique et critique de la philosophie d’André Lalande (régulièrement mis à jour depuis 1902) imite d’Alembert en recommandant aux penseurs rigoureux d’éviter l’usage de ce mot qui peut signifier tout et son contraire. Le terme est en outre ouvertement contourné par de nombreux scientifiques, qui lui préfèrent des hyponymes mieux définis et surtout mesurables – car à l’âge moderne il n’est plus de science sans mesure –, comme « biosphère », « biodiversité », « biocénose », « écosystèmes » et autres « physicalités » chez les anthropologues.

Pourtant, la crise écologique a remis l’idée de nature sur le devant de la scène, et le mot est aujourd’hui partout : cela montre bien qu’il ne veut peut-être pas « rien dire », et qu’il n’est pas réellement substituable non plus. A l’heure où on dit la nature « en crise », ou chacun voudrait la « protéger » voire la « changer », il est plus que jamais impératif d’avoir une idée claire de ce concept et de ses ramifications, ce que se propose de faire cet article [2].

2. Histoire d’un mot mystérieux

- génération de ce qui croît ;

- élément premier immanent d’où procède ce qui croît ;

- principe du mouvement premier pour tout être naturel ;

- et fond premier dont est fait ou provient quelque objet artificiel.

On pourrait schématiser ces quatre définitions par : croissance, principe, puissance et substance. Nous voilà donc en pleine physique – terme d’ailleurs inventé à l’occasion –, et encore bien loin de la biologie et de l’environnement. La nature gréco-romaine ne désigne donc pas encore un ensemble d’objets mais bien des dynamiques qui animent la matière, qu’elle soit vivante ou non (le terme est d’ailleurs peu usité dans les ouvrages de biologie du Philosophe).

C’est en fait la christianisation de l’Europe qui va bouleverser le sens du mot natura. En effet, dans la cosmologie chrétienne (Figure 3), toute dynamique ne peut provenir que de Dieu : c’est lui et lui seul qui crée le monde et l’anime, il est au-delà de la nature et rien n’est au-delà de lui – alors que chez les Grecs, les dieux étaient soumis à la nature, ils étaient encore, à leur manière, des animaux, animés de pulsions, de passions et de besoins. L’ensemble du réel n’est plus, chez les monothéistes abrahamiques, qu’une création, un ensemble d’objets passifs conçus et disposés par le démiurge, et dont seul émerge l’Homme, qui à la fois fait partie de cette création mais est appelé à la transcender. Cette hiérarchie est une idée extrêmement originale, qui ne semble présente dans aucun autre grand bassin civilisationnel : l’Homme n’est alors plus tout à fait une partie de la nature, et toute la valeur de son existence réside en fait au-delà de la nature, dans le Royaume de Dieu. Il n’existe plus dès lors que natura naturans, le principe créateur qui est un simple synonyme de Dieu, et natura naturata, qui est sa création – sachant que le bon chrétien se doit de mépriser les choses terrestres [4], puisque c’est par l’ascèse qu’on s’élève vers Dieu. Le mot même de nature va donc se raréfier au Moyen-âge, revenant essentiellement à son usage étymologique.

3. Diversité des usages du mot

Malgré ce désamour du monde académique, « nature » demeure le 419e mot le plus utilisé de la langue française sur les 60 000 que recensent les dictionnaires usuels. Il a subi plusieurs effets de mode ponctuels, autant à la période romantique qu’avec la révolution culturelle des années 1960-70, notamment grâce à son caractère fondamentalement subversif puisque l’opposition entre « nature » et « culture » en fait le recours parfait dès lors qu’il s’agit de contester l’ordre établi (« retour à la nature ») – et cela alors même que « ordre établi » est précisément l’un des sens de « nature » [6]…

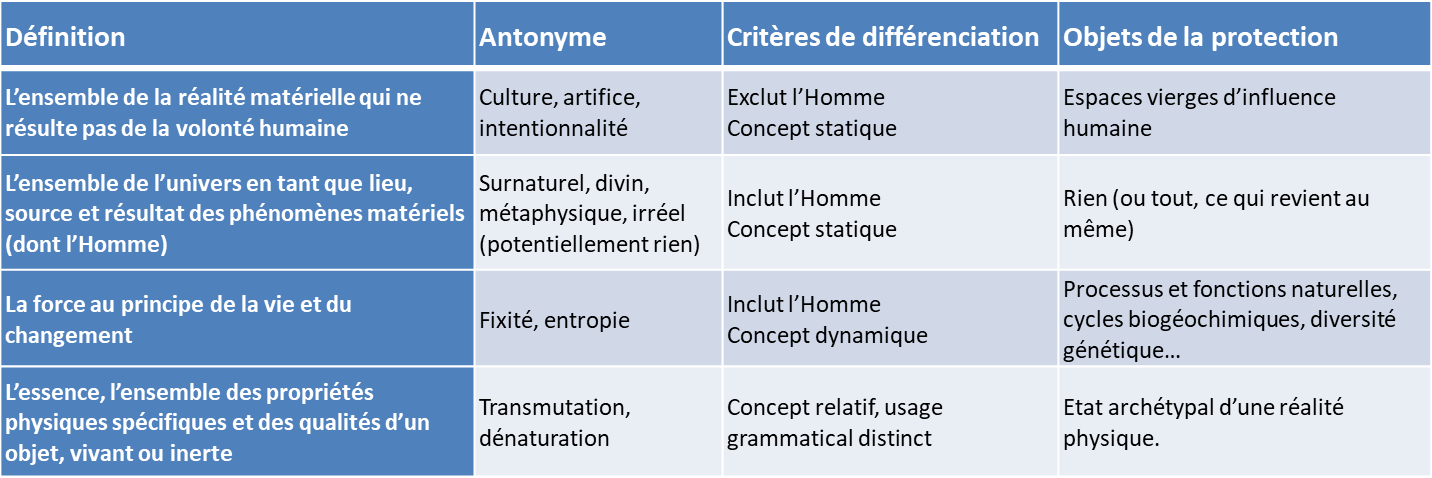

Une étude publiée en 2020 [7] s’est efforcée de faire une revue des sens et usages du mot « nature », sur la base d’une recension des dictionnaires, dont certains comptent jusqu’à plus de 20 définitions différentes et souvent contradictoires. Toutes ces ramifications semblent ainsi pouvoir se résumer à quatre grandes idées :

- L’ensemble de la réalité matérielle qui ne résulte pas de la volonté humaine (s’opposant à l’artifice, l’intention et la culture) ;

- L’ensemble de l’univers en tant que lieu, source et résultat des phénomènes matériels, dont l’Homme ou du moins son corps (s’opposant au surnaturel, au métaphysique ou à l’irréel) ;

- La force au principe de la vie et du changement (s’opposant à l’inertie, à la fixité et à l’entropie [8]) ;

- L’essence, l’ensemble des propriétés physiques spécifiques et des qualités d’un objet, vivant ou inerte (s’opposant à la dénaturation).

Ces quatre définitions apparaissent extrêmement hétérogènes à maints égards : certaines incluent les humains tandis que d’autres les excluent explicitement, et certaines désignent des objets et d’autres, des phénomènes ou caractères abstraits. Elles peuvent donc fonder des « conservations de la nature » radicalement différentes voire contradictoires, et même, pour la seconde, rendre une telle idée absurde : nous avons regroupé dans la Table 1 ces définitions, et ce qu’elles pourraient représenter en termes de conservation.

4. Que protéger ?

On l’a vu, la nature est multiple : il en découle que sa protection est elle aussi traversée par plusieurs courants, qui se sont additionnés plutôt que succédés au cours des temps, au rythme de l’émergence d’enjeux nouveaux.

4.1. Protéger la nature comme ensemble de ressources

4.2. Protéger la nature comme cadre de vie

4.3. Protéger la nature comme ensemble de paysages et monuments

4.4. Protéger la nature comme ensemble d’écosystèmes

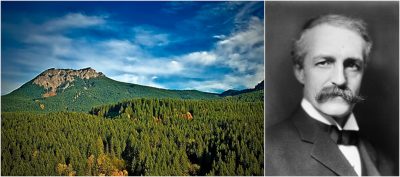

Il faut attendre l’apparition du concept d’écosystème en 1935 pour renouveler la vision de la « nature » comme objet scientifique tout d’abord, puis comme objet de conservation. Alors que la tradition conservationniste était résolument fixiste et s’attachait à des objets inertes ou peu changeants (en tout cas traités comme tels), une vision plus dynamique de la nature va se développer sous l’impulsion de Darwin, et redorer le blason de la troisième définition que nous en avons donné. Une des figures tutélaires de cette transition est le célèbre forestier américain Aldo Leopold, auteur d’un ouvrage posthume (Almanach d’un Comté des Sables, 1949) considéré comme la « bible » de l’écologisme américain (Figure 10). Si le terme d’écosystème est encore peu familier à Leopold, celui-ci enjoint néanmoins à conserver activement des « communautés biotiques », ce qu’on renommera plus tard (en 1992) « biodiversité ». Leopold contribua à créer des réserves forestières sans exploitation, protégées non pas pour des raisons esthétiques ou touristiques mais clairement biologiques et écologiques, contrastant avec les parcs nationaux qui étaient jusque-là presque tous situés en zone aride ou montagnarde.

Cette protection de la nature vue comme un ensemble d’écosystèmes se fonde donc cette fois-ci sur des critères essentiellement scientifiques, tels que la biodiversité, l’endémisme et les fonctionnalités écologiques – c’est l’apparition de la nature ordinaire en conservation, puisque les grandes fonctions dépendent notamment des espèces qui ont les effectifs les plus importants [12]. Des notions abstraites vont aussi intervenir, de fonctions biologiques, de flux de matière (eau, carbone, azote) et d’énergie, et leur importance pour les sociétés humaines sera incarnée en 2005 par la notion de « services écosystémiques », popularisé par le rapport du Millenium Ecosystems Assessment commandé par l’ONU en 2000 [13]. La nature n’est donc plus inerte et passive, et devient une plate-forme d’échanges entre des communautés biotiques, dont l’humanité est un acteur parmi d’autres, puissant mais aussi fragile et dépendant.

4.5. Protéger la nature comme ensemble de conditions favorables à la vie telle que nous la connaissons

Le nouvel enjeu de la conservation de la nature au XXIe siècle sera donc de protéger la nature au cœur même des espaces anthropisés, qui dominent désormais largement la planète et surtout les flux de matière qui la parcourent – c’est ce que certains appellent l’« anthropocène » [15]. Outre la protection attentive des derniers écosystèmes encore non exploités, cette nouvelle conservation de la nature doit aussi s’intéresser à des socio-écosystèmes, habités par une grande diversité d’agents humains, non-humains, vivants et non-vivants, qui entretiennent tous des relations complexes (lire : La biodiversité n’est pas un luxe, mais une nécessité). Une des approches cherchant à penser cette nouvelle nature est baptisée « écologie de la réconciliation » [16], qui vise à rendre les espaces anthropisés favorables à la biodiversité, par toute une série de techniques et d’aménagements. L’agriculture doit également être repensée pour ne plus former des déserts monospécifiques saturés d’agents toxiques, mais héberger une biodiversité qui entretient la qualité des sols, la santé des plantations et celle des êtres qui y vivent [17].

Outre le défi technique et administratif, c’est donc à une véritable révolution philosophique que nous assistons : la nature n’est plus un « en-dehors » de l’Homme, et les frontières s’estompent entre l’attention portée à la nature et aux populations humaines, jusqu’ici strictement séparées en Occident entre sciences de la matière et sciences humaines. Ce bouleversement épistémologique s’accompagne donc logiquement d’une nouvelle production philosophique, marquée en France par des auteurs comme l’anthropologue Philippe Descola, le sociologue Bruno Latour, la philosophe Catherine Larrère, l’historien Jean-Baptiste Fressoz ou encore le politologue Dominique Bourg, regroupés sous l’étiquette d’« humanités environnementales ».

5. Messages à retenir

- Le concept de « nature» est particulièrement complexe à appréhender, et a énormément évolué au fil de son histoire. Aujourd’hui encore, on peut en dénombrer quatre définitions principales, extrêmement hétérogènes et volontiers contradictoires ; la nature serait :

- L’ensemble de la réalité matérielle qui ne résulte pas de la volonté humaine (s’opposant à l’artifice, l’intention et la culture)

- L’ensemble de l’univers en tant que lieu, source et résultat des phénomènes matériels, dont l’Homme ou du moins son corps (s’opposant au surnaturel, au métaphysique ou à l’irréel)

- La force au principe de la vie et du changement (s’opposant à l’inertie, à la fixité et à l’entropie)

- L’essence, l’ensemble des propriétés physiques spécifiques et des qualités d’un objet, vivant ou inerte (s’opposant à la dénaturation).

- L’idée de « protéger la nature» varie énormément suivant les référentiels utilisés, et diverses traditions de protection de la nature se sont développées au cours du temps, avec des objets, des techniques, des concepts et des objectifs distincts, et là aussi volontiers contradictoires.

- Le flou même qui entoure l’idée de nature empêche sa récupération par un champ disciplinaire particulier (philosophie, biologie, politique…) et contraint de ce fait les sciences et institutions à se confronter à un mot populaire riche de connotations variées, qui véhiculent autant d’affects sociaux.

- Cette diversité prémunit l’idée de nature d’une technocratisation, en préservant une diversité des choix et opportunités, ouverts au dialogue démocratique.

- On n’a abordé dans cet article que le concept « occidental » de nature, mais ses équivalents (ou absences d’équivalent) dans les autres langues ont fait l’objet d’une étude parue en 2020 [18].

Notes et références

Image de couverture. [Source : Photo © Frédéric Ducarme]

[1] Nous n’aborderons pas ici cet usage, et renvoyons à ce sujet aux travaux de Jean Ehrard, notamment L’Idée de nature en France dans la première moitié du XVIIIe siècle, Paris: Albin Michel, 1963, ou à l’opuscule Nature de Franck Burbage dans la collection « corpus » chez Garner Flammarion (2013).

[2] Cet article est très largement inspiré de la thèse de doctorat de l’auteur, soutenue au Muséum National d’Histoire Naturelle en 2016, et de deux publications qui en sont issues :

- Ducarme F, Couvet D. (2020) What does “nature” mean? Nature Humanities and Social Sciences Communications, 6(14):1–8. DOI:10.1057/s41599-020-0390-y

- Ducarme F, Flipo, F., Couvet D. (2020) How the diversity of human concepts of nature affects conservation of biodiversity, Conservation Biology, 34(5), DOI: 10.1111/cobi.13639.

[3] Aristote, Métaphysique, Delta 4, 1014b.

[4] Matthieu 6:19.

[5] Hadot P. Le voile d’Isis. Paris: Gallimard, Folio essais; 2004. 515 p.

[6] Sur les (més)usages de l’idée de nature en contexte moral, l’œuvre de référence est sans doute John Stuart Mill, « On Nature », dans Three Essays on Religion. Londres: Longman Green; 1874.

[7] Ducarme F, Couvet D. (2020) What does “nature” mean? Nature Humanities and Social Sciences Communications, 6(14):1–8. DOI :10.1057/s41599-020-0390-y

[8] Attention, ici la notion d’entropie est prise non pas dans le sens qu’elle a en astrophysique mais dans son sens populaire et à une échelle extrêmement réduite, celle de l’énergie qui tend à se dissiper ou de l’écosystème qui tend à s’appauvrir.

[9] Ducarme F. (2020), « Evolution et transmutations de l’objet ‘nature’ dans l’histoire de sa conservation », colloque De la réserve intégrale à la nature ordinaire, les figures changeantes de la protection de la nature, AHPNE/Archives Nationales, Paris, 29-30 septembre 2020.

[10] Sur le concept de « wilderness », théorisé par Roderick Nash (Nash R., Wilderness and the American Mind. New Haven: Yale University Press; 1967), voir notamment les nombreux travaux de J. Baird Callicott (comme Callicott JB, Nelson MP, eds., The Great New Wilderness Debate. University of Georgia Press; 1998. 697 p.).

[11] Luigi Piccioni (2014), « Les instruments conceptuels de la patrimonialisation du paysage et de la nature dans l’Europe de la Belle Époque », “Projets de paysage”, dossier thématique “Paysage(s) et Patrimoine(s) : connaissance, protection, gestion et valorisation”, https://journals.openedition.org/paysage/11109.

[12] Sur cette expression, voir les travaux de Catherine Larrère ou Rémi Beau, comme Beau R., « Nature ordinaire » dans Bourg D, Papaux A, Dictionnaire de la pensée écologique. Paris: PUF; 2015.

[13] Millenium Ecosystems Assessment. Ecosystems and human well-being. Washington DC: World Resources Institute; 2005.

[14] Phalan B, Onial M, Balmford A, Green RE. Reconciling food production and biodiversity conservation: land sharing and land sparing compared. Science. 2011; 333(September):1289–91.

[15] Lewis SL, Maslin MA. Defining the Anthropocene. Nature, 2015; 519(7542):171–80.

[16] Rosenzweig ML. Win-Win Ecology. How the Earth’s Species Can Survive in the Midst of Human Enterprise. Oxford: Oxford University Press; 2003. Pour un résumé en français, voir Couvet D, Ducarme F. L’écologie de la réconciliation, du défi biologique au défi social. Revue d’Ethnoécologie. 2014;6:13.

[17] Butler SJSJ, Vickery JAJA, Norris K. Farmland biodiversity and the footprint of agriculture. Science, 2007; 315:381–4.

[18] Ducarme, F., Flipo, F. and Couvet, D. (2020), « How the diversity of human concepts of nature affects conservation of biodiversity » Conservation Biology 34:6, doi:10.1111/cobi.13639

L’Encyclopédie de l’environnement est publiée par l’Association des Encyclopédies de l’Environnement et de l’Énergie (www.a3e.fr), contractuellement liée à l’université Grenoble Alpes et à Grenoble INP, et parrainée par l’Académie des sciences.

Pour citer cet article : DUCARME Frédéric (18 février 2021), Qu’est-ce que la nature ?, Encyclopédie de l’Environnement. Consulté le 14 avril 2025 [en ligne ISSN 2555-0950] url : https://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/quest-ce-que-la-nature/.

Les articles de l’Encyclopédie de l'environnement sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons BY-NC-SA qui autorise la reproduction sous réserve de : citer la source, ne pas en faire une utilisation commerciale, partager des conditions initiales à l’identique, reproduire à chaque réutilisation ou distribution la mention de cette licence Creative Commons BY-NC-SA.