Une brève histoire de l’hydrométrie

PDF1. L’Antiquité

En Chine, les premiers relevés systématiques de niveau d’eau auraient commencé en 251 avant J.-C. sur un complexe d’irrigation. Fan Ziyuan expose en 1078 les principes de mesure d’un débit de rivière, ceci dans le but de comparer les ressources en eau disponibles sur plusieurs cours d’eau. Les premières mesures de vitesse de surface sont réalisées sur le Fleuve Jaune, à l’aide d’un cheval courant sur la berge à la même vitesse que le courant de surface, que l’on suivait par des flotteurs dérivant au fil de la rivière.

2. Le moyen-âge et les Lumières

La civilisation arabo-musulmane pourtant avait pratiquement achevé la réflexion théorique sur le cycle de l’eau et & l’origine des fleuves vers les 10-12e siècles (ce que l’Antiquité n’avait pas réalisé) et exprimait le débit d’une rivière comme le nombre de moulins que celle-ci pouvait alimenter.

En Occident, Léonard de Vinci étudie la distribution des vitesses dans les rivières et mènera le premier essai sérieux de détermination de la vitesse du courant par des flotteurs (Figure 1).

Le 17e siècle voit la réflexion se poursuivre, motivée par l’analyse du cycle de l’eau dans la nature. Pierre Perrault (1674) puis Edmée Mariotte (1686) mènent les premiers calculs précipitation/ écoulement sur le bassin de la Seine et réalisent les premiers jaugeages (mesures de la vitesse de surface avec des bâtons lestés). Edmond Halley (1686) évalue les débits des principaux fleuves de la Méditerranée, en comparaison de la Tamise à Kingston Bridge. Domenico Guglielmini occupe la première chaire d’hydrométrie, créée à Bologne en 1694.

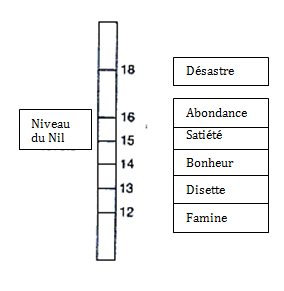

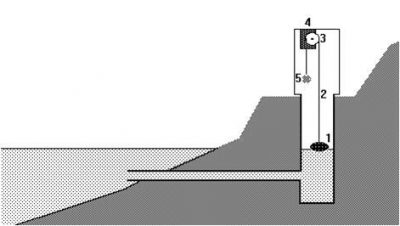

Le 18e siècle voit les premiers relevés systématiques d’échelles, afin de noter et de dater en différents points le niveau de montée des crues : Seine à Paris (1719), Elbe à Magdeburg (1727), Rhin à Emmerich (1770)… La formalisation des lois de l’hydraulique (Antoine Chézy, Daniel Bernoulli…) accompagne la métrologie ; les appareils de mesure de la vitesse en rivière se perfectionnent : reprenant les travaux des anglais Robert Hooke et Henry de Saumarez —sur les dispositifs permettant de mesurer la vitesse des navires— Estavao Cabral (1786), puis Reinhardt Woltman (1790) mettent au point le premier moulinet hydrométrique. Un peu auparavant (1732) le français Henri Pitot invente le tube de Pitot, « machine pour mesurer la vitesse des eaux courantes et le sillage des vaisseaux ». C’est avec ce dispositif en particulier que l’on effectuera des jaugeages sur la Seine à Paris lors de la grande crue de 1910 ; et que l’on mesure encore couramment aujourd’hui la vitesse des avions….

3. L’époque moderne

En 1831, Henry Palmer conçoit le premier enregistreur en continu de hauteur d’eau (avec enregistrement sur un graphique de papier) ; son invention est installée dès 1832 sur la Tamise à Sheerness.

L’enchainement complet mesure des hauteurs + jaugeages + courbe de tarage + calcul de débit en continu se met en place sur quelques rares sites : Rhin à Bâle (1808), Memel à Schmalleninken (1812).

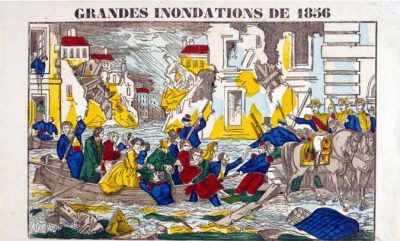

Au cours de ce 19e siècle, si le système socio-économique se complexifie et se modernise, il devient aussi plus vulnérable. Les grandes crues des années 1840-1870 déclenchent en Europe occidentale des réflexions d’envergure. Eugène Belgrand met en place en 1854 un système de surveillance avec l’ambition de prévoir les crues de la Seine à Paris trois jours à l’avance.

Mais la densification réelle des réseaux de mesure, avec production de séquences quotidiennes de débit, ne s’opérera qu’au tournant du siècle, pour la connaissance du potentiel hydroélectrique : Norvège (1890), Islande (1894), Suède (1907), France (1903). En 1906, 290 stations hydrométriques sont exploitées en Suisse.

Proposé par le français Théophile Schloesing en 1863, le jaugeage par dilution —bien adapté aux torrents de montagne— ne devient vraiment maîtrisé qu’au début des années 1950. Les premiers traceurs utilisés appelaient le déversement de quantités très significatives : pour un débit en rivière de l’ordre de 2,5 m3/s, deux jaugeages sur le Guil les 17 février puis 11 mars 1944, appelèrent l’injection de respectivement 1480 puis 2190 kg de sel dénaturé. C’est pourquoi on rechercha d’autres traceurs, stables, très solubles, non présents dans les eaux à l’état naturel. Le bichromate de sodium s’imposera en France au début des années 1950 pour être massivement remplacé à partir de 1990 par des traceurs fluorescents de type rhodamine.

Maurice Pardé (1893-1973) est l’auteur d’une thèse monumentale sur le Rhône (1925), analyse qui fait toujours autorité. Il est considéré comme le fondateur de la potamologie, étude des fleuves et de leurs régimes. Entretenant un réseau de correspondants issus du monde entier, il valorise les informations hydrométriques dans de brillantes synthèses sur les principaux fleuves & rivières, en particulier dans le domaine des crues.

A partir des années 1960, d’autres problématiques se font jour (agricoles, eau potable, loisir, règlementaires), les réseaux de mesure ne sont plus concentrés sur les reliefs et « descendent dans les plaines » : les stations se trouvent mieux distribuées géographiquement.

La télétransmission des données de hauteur se généralise à partir des années 1980. En France, les données des réseaux du Ministère de l’Environnement sont mises à disposition du grand public par des serveurs informatiques vers le milieu des années 1990.

Entre 1980 & 2010, l’apparition de nouvelles techniques (mesure de vitesse par ultra sons, ADCP, LSPIV) permet enfin de mieux appréhender les compartiments mal couverts par l’hydrométrie : cours d’eau de plaine à lente vitesse d’écoulement, biefs soumis à marée, torrents sujets à des crues éclairs —avec fort déplacement de sédiments associés…

Lectures complémentaires

LIU Guowei, Hydrology in ancient time in China, Actes Colloque International OH2 Origines et Histoire de l’Hydrologie, Dijon, 9-11 mai 2001.

Danielle BONNEAU, Le nilomètre, aspects techniques,Travaux de la Maison de l’Orient, volume 11, 1986.

Stéponas KOLUPAILA, Bibliography of Hydrometry, University of Notre Dame, Indiana, 1961.

Ouvrage collectif, Trois siècles d’hydrologie scientifique 1674-1974, Rapports de base présentés à l’occasion de la célébration du Tricentenaire de l’hydrologie scientifique, Paris, 9-12 septembre 1974, Unesco-WMO/OMM- IAHS/AISH, ISBN 92-3-00 11924.

Denis CŒUR, Les inondations de mai-juin 1856 en France : de l’événement hydrométéorologique au nouvel engagement de l’Etat. Colloque crues extrêmes régionales en Europe, perspectives historiques. La Houille Blanche N°5/ 2004.

Jean de BEAUREGARD, Maurice Pardé potamologue (1893-1973). La Houille Blanche N°5-6/ 1994.